Da Caracas un allarme per Pechino: il caso Maduro e la nuova linea Usa

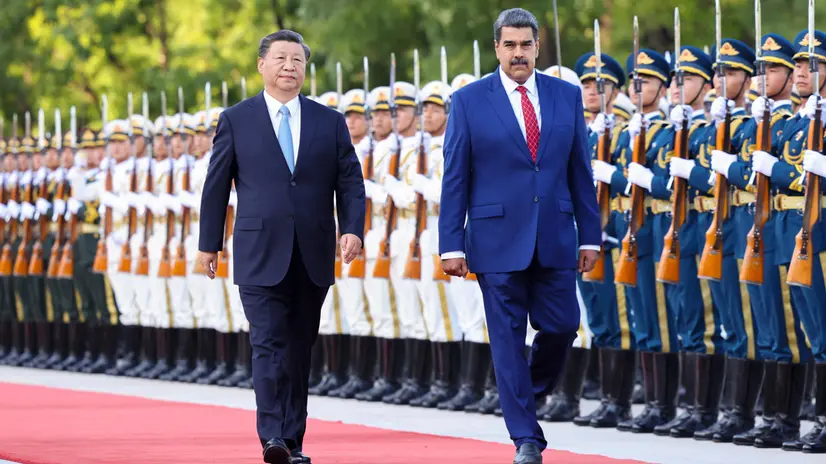

A Pechino l’arresto e la deportazione di Nicolás Maduro negli Stati Uniti non sono stati trattati come un evento regionale né come l’ennesimo capitolo della lunga crisi venezuelana. La reazione del governo cinese - rapida, dura e formulata in termini giuridico-politici - indica che la leadership di Xi Jinping legge l’operazione americana come un segnale di portata sistemica. Non riguarda Caracas. Riguarda il modo in cui il potere viene oggi esercitato, e soprattutto il modo in cui può essere esercitato contro gli interessi cinesi.

Il linguaggio scelto da Pechino è rivelatore. Nelle recenti dichiarazioni ufficiali non c’è alcun tentativo di difendere Maduro come leader legittimo o di rivendicare affinità ideologiche con il chavismo. Al contrario, la condanna si concentra su tre concetti ricorrenti: violazione della sovranità, uso unilaterale della forza, rifiuto dell’idea che uno Stato possa «farsi giudice del mondo». È una presa di posizione che va letta come autodifesa preventiva. La Cina non sta proteggendo il Venezuela; sta proteggendo il quadro di regole che le consente di operare nel sud del mondo.

Negli ultimi due decenni Pechino ha costruito la propria influenza globale su un presupposto fondamentale: che i rapporti economici ed energetici tra Stati sovrani, una volta stabiliti, non possano essere annullati arbitrariamente da un attore esterno senza un costo politico elevatissimo. Questo presupposto ha reso possibile l’espansione cinese in contesti ad alto rischio politico, dove le imprese occidentali erano riluttanti a investire. Venezuela, Iran, numerosi paesi africani: casi diversi, stessa logica. In cambio di capitale, infrastrutture e accesso al mercato cinese, Pechino accettava instabilità e isolamento internazionale, confidando nella sovranità come ultima linea di difesa.

L’operazione americana incrina proprio questa linea. Dal punto di vista cinese, il fatto che un capo di Stato venga arrestato e trasferito fisicamente negli Stati Uniti segna una discontinuità importante. Non si tratta di sanzioni, pressioni diplomatiche o supporto a forze interne. Si tratta di estrazione del vertice politico e di ridefinizione esterna della legittimità del potere. In questo schema, tutti gli accordi firmati dal governo rimosso diventano vulnerabili, non solo sul piano legale ma su quello politico e simbolico. È qui che Pechino vede il precedente.

Il nodo dell’energia rende il caso ancora più sensibile. Il petrolio venezuelano non è cruciale per la sicurezza energetica cinese in termini quantitativi, ma è stato a lungo considerato strategicamente utile perché collocato al di fuori delle principali rotte controllate dagli Stati Uniti e legato a relazioni bilaterali relativamente impermeabili alle pressioni occidentali. In altre parole, rappresentava l’idea che la diversificazione geografica potesse compensare l’assenza di garanzie militari. L’arresto di Nicolas Maduro mette in discussione questa idea. Dimostra che l’accesso alle risorse non dipende solo dai flussi commerciali o dai contratti, ma dalla tenuta politica del regime che li garantisce, e che quella tenuta può essere spezzata dall’esterno se una grande potenza decide che il costo è accettabile. Per la Cina, che importa gran parte dell’energia che consuma e che ha costruito la propria strategia su una rete globale di fornitori, il messaggio è chiaro: la vulnerabilità non si elimina spostando le fonti, se il contesto politico resta esposto alla coercizione.

È in questo quadro che Taiwan entra, indirettamente ma inevitabilmente, nell’analisi cinese. A Pechino, l’isola non è mai stata solo una questione identitaria o storica. È anche un problema strutturale legato alla sicurezza delle rotte marittime e, quindi, all’energia. La Cina dipende da flussi che attraversano spazi controllati o influenzati dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Taiwan occupa una posizione centrale in questo sistema, non perché produca risorse, ma perché si trova lungo le linee di comunicazione marittima da cui passa la sopravvivenza economica cinese.

L’operazione in Venezuela rafforza una percezione già presente nella leadership cinese: gli Stati Uniti non considerano più l’uso diretto della forza come un’opzione eccezionale, ma come uno strumento disponibile, da attivare quando le condizioni politiche lo consentono. Il fatto che ciò avvenga in America Latina, una regione tradizionalmente sensibile, suggerisce che la soglia di accettabilità dell’intervento unilaterale si sia abbassata.

Questo non porta automaticamente a una crisi su Taiwan, ma incide sul modo in cui Pechino valuta il tempo. Se l’ordine internazionale diventa più apertamente coercitivo, allora anche l’attesa diventa una scelta rischiosa. Dal punto di vista cinese, l’episodio venezuelano dimostra che l’integrazione economica non è una garanzia sufficiente contro l’azione politica dura e che la distinzione tra sicurezza, diritto e interessi materiali tende a sfumare quando è in gioco il controllo strategico.

C’è poi un aspetto narrativo che a Pechino viene osservato con attenzione. Nel caso venezuelano, Washington ha saputo combinare argomentazioni legali, giustificazioni morali e interessi concreti in un’unica cornice coerente. È una formula che, agli occhi cinesi, potrebbe essere replicata altrove. Applicata a Taiwan, potrebbe includere difesa della democrazia, stabilità regionale, sicurezza delle catene del valore e libertà di navigazione. Non è la forza in sé a preoccupare Pechino, ma la normalizzazione del suo uso attraverso una narrazione multilivello.

Per questo la risposta cinese, almeno per ora, resta sul piano diplomatico e normativo. Pechino sa di non poter reagire simmetricamente e non ha interesse a un’escalation diretta. Piuttosto, utilizza il caso per rafforzare il proprio discorso sull’illegittimità dell’unilateralismo e per consolidare consenso tra quei paesi che temono di poter essere, un domani, i prossimi bersagli. Allo stesso tempo, è probabile che dietro le quinte sia già in corso una revisione delle strategie di esposizione nei contesti più vulnerabili, con maggiore attenzione alla resilienza istituzionale dei partner e minore dipendenza da singole figure politiche.

In definitiva, per la Cina l’arresto e la deportazione di Maduro non rappresentano una sconfitta immediata, ma un avvertimento. Indicano che il sistema internazionale sta entrando in una fase in cui la forza torna a essere uno strumento esplicito di regolazione dei rapporti di potere e in cui energia, sovranità e controllo politico si intrecciano di nuovo in modo stretto. È una dinamica che mette sotto pressione il modello cinese e che rende più instabile il contesto strategico attorno a Taiwan.

A Pechino, la lezione che si trae da Caracas è semplice e scomoda: in un mondo in cui le regole possono essere sospese da chi ha la capacità di farlo, la vulnerabilità non è solo economica. È politica. E, sempre più, strategica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.