Fatulì, miele di melata, sardine: la mappa dello Slow Food bresciano

Tra le montagne, i laghi e le valli bresciane sopravvive un’eredità di sapori antichi che profuma di fieno, legna e libertà. In un tempo che corre veloce, una parte della provincia ha scelto di rallentare, per fedeltà ai gesti, agli odori e ai sapori che nascono solo concedendo al tempo e alla natura di fare il proprio corso.

Brescia è terra di formaggi che raccontano l’erba dei pascoli, di fagioli che sanno di orti di montagna e di mais sopravvissuti all’oblio. È la provincia dell’Arca del Gusto e dei Presìdi Slow Food, dove ogni prodotto è una storia di fatica e passione.

I Presìdi

I Presìdi Slow Food della zona includono il Fatulì, il Bagoss, il Silter, il Tombea, la Sardina essiccata tradizionale del Lago d’Iseo e i Mieli di Alta Montagna, mentre i prodotti inseriti nell’Arca del Gusto, dieci in tutto, sono la Capra Bionda dell’Adamello, il Cuz, il Fagiolo Copafam, il Fagiolo della Valvestino, il Mais nero spinoso della Valle Camonica, il Mais San Pancrazio, il Ret tradizionale, la Rosetta, il Salva (chiamato così perché storicamente veniva prodotto per salvare il latte in eccedenza) e il Vitigno Groppello di Mocasina.

«Ogni Presidio Slow Food è un atto di resistenza – affermano Lorenzo Econimo, presidente della Condotta Slow Food TerreAcque Bresciane e Biagio Primiceri, referente Slow Food del Presidio –. Non solo contro l’omologazione alimentare ma contro l’idea che il progresso debba per forza cancellare la lentezza».

Capra e Fatulì

La Capra Bionda dell’Adamello viene allevata in pascolo libero sui pendii della Valcamonica e il suo latte, profumato di ginepro e di erbe d’alta quota, diventa Fatulì, un formaggio affumicato che incarna l’anima di una montagna tenace e fragile. Il nome deriva dal dialetto – «føta», piccolo pezzo – perché un tempo i pastori, privi di attrezzature, modellavano le forme in piatti fondi da minestra, dando loro la tipica dimensione ridotta. L’affumicatura avviene bruciando frasche di ginepro – talvolta di nocciolo o faggio – che crescono spontanee nei pascoli alpini e regalano al formaggio un aroma unico, intenso, capace di evocare il bosco e la legna umida.

Negli anni la razza caprina bionda era quasi scomparsa ma, grazie al riconoscimento come Presidio Slow Food nel 2007 e al sostegno del Parco dell’Adamello e della Comunità Montana, oggi la popolazione è risalita a circa 4.000 capi iscritti al registro nazionale. Così in Valsaviore si continua a produrre uno dei formaggi più identitari dell’arco alpino, simbolo di un’economia montana che resiste grazie alla passione di pochi allevatori.

I formaggi

Tra i formaggi che conservano storie da raccontare c’è anche il Bagòss di Bagolino: il nome deriva proprio dagli abitanti del paese, i bagossi. Secondo la tradizione quando i casari rompono la cagliata aggiungono un pizzico di zafferano: un gesto antico che dona al formaggio la sua colorazione dorata e una nota speziata e persistente.

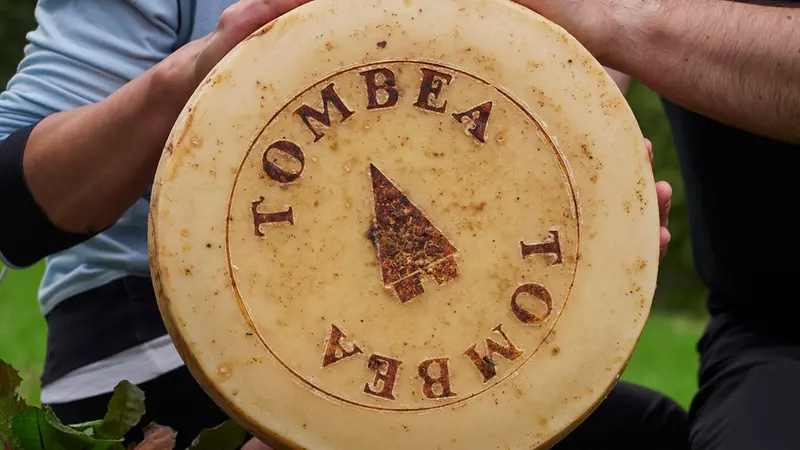

In questa costellazione di sapori antichi brilla da poco una nuova stella: il Tombea, formaggio d’alpe appena entrato tra i Presìdi Slow Food. Si produce d’estate sui prati di Rest e di Denai, a 1.200 metri sopra Magasa, in Valvestino. Qui lavorano due casari, Elia Eggiolini e Omar Venturini: il primo continua una tradizione di famiglia, il secondo ha lasciato la banca per seguire il richiamo del latte.

Ogni giorno realizzano poche forme, quattro o cinque, mescolando il latte scremato della sera con quello intero del mattino successivo.

Ne nasce un formaggio possente e gentile insieme: crosta sottile, profumo di erbe e fiori, gusto che evolve nel tempo fino a diventare deciso, sapido, quasi piccante dopo anni di stagionatura. Sullo scalzo viene apposto un timbro che racconta la storia del luogo con gli antichi fienili con il tetto in paglia spiovente, simbolo dei contadini che qui hanno imparato a custodire il fieno e la vita. «Il Tombea è poco conosciuto fuori dalla valle – spiega Biagio Primiceri – ma è un formaggio straordinario. Paghiamo lo scotto dell’isolamento, ma anche questo è parte del suo valore: la purezza di un prodotto che nasce lontano dalle rotte commerciali».

Quanto al Silter, questo formaggio è un concentrato di storia e tradizione alpina. Il suo nome ha radici antiche: deriva da una parola camuna di origine celtica che significa «locale di stagionatura» o «riparo». Ogni forma è un pezzo di storia incisa, letteralmente: sul bordo si trova una marchiatura a fuoco che riproduce i famosi pitoti camuni. Per onorare questa tradizione, il disciplinare ammette solo l'uso di attrezzi in legno durante la caseificazione.

Il fagiolo

Altro protagonista è il Fagiolo Copafam, il cui nome – dal dialetto bresciano, «che ammazza la fame» – racconta la sua storia di cibo povero ma essenziale, capace di saziare e sostenere le famiglie delle valli nei lunghi inverni. Semi tramandati come cimeli, raccolti e riseminati ogni anno, simbolo di un’agricoltura che resiste.

Le sardine essiccate

Lungo le rive del Lago d'Iseo la tradizionale sardina essiccata (che, in realtà, è un agone) racconta un'antica arte di conservazione. In passato i pesci venivano essiccati su telai rudimentali chiamati archèc composti da rami di frassino o carpino piegati ad arco, dove il pesce era infilato su fili tesi.

L'operazione avveniva rigorosamente solo in inverno per evitare il deterioramento dovuto al caldo e agli insetti, mentre oggi le strutture di essiccazione sono diventate terrazzi ombreggiati dove il pesce viene fissato con gancetti a grandi intelaiature di legno. Un tempo i pescatori che lavoravano sul lago erano tenuti a consegnare ogni anno una determinata quantità di pesce essiccato al Monastero di Santa Giulia di Brescia. Proprio per questo motivo misero a punto una tecnica che permetteva di poter conservare a lungo le sardine catturate in quei periodi dell'anno in cui la pesca era più abbondante.

I mieli

Tra i Presìdi Slow Food bresciani figurano anche i mieli d’alta montagna di rododendro, millefiori e melata di abete, che nascono solo dal nettare bottinato sopra i 1.400 metri. Una delle curiosità più affascinanti è legata al miele di melata d’abete, che le api non producono dal nettare dei fiori ma da una sostanza zuccherina e resinosa, la melata, prodotta da afidi che si nutrono della linfa dell'abete bianco. Per questo il suo sapore è maltato, caramellato e aromatico, con note che richiamano il fumo e un colore scurissimo, quasi nero, con una leggera fluorescenza verdastra. Il miele di rododendro, invece, è particolarmente raro e ricercato, spesso prodotto quasi esclusivamente in Italia. Queste sono produzioni difficili: una buona stagione si verifica solo ogni quattro o cinque anni.

Come è organizzata Slow Food

Oggi Slow Food Italia è organizzata in condotte territoriali, vere e proprie comunità locali che operano in aree geografiche definite. In Lombardia sono attive 21 condotte, di cui tre nel territorio bresciano: TerreAcque Bresciane, Oglio-Franciacorta-Lago d’Iseo e Vallecamonica. La condotta TerreAcque Bresciane è nata dalla fusione - tra le prime in Italia - di tre storiche realtà: Brescia, Bassa Bresciana e Garda. Un’unione voluta per mettere in comune energie e competenze, costruendo un gruppo più strutturato e capace di affrontare obiettivi comuni e ambiziosi. Oggi è considerata la condotta più operativa della Lombardia, motore di iniziative di tutela, formazione e promozione che tengono viva la rete del gusto bresciano.

TerreAcque Bresciane è direttamente coinvolta in diversi progetti regionali: il network dei Cuochi e dei Pizzaioli dell’Alleanza, con Lorenzo Econimo come referente regionale, e il coordinamento dei Presìdi Slow Food della Lombardia guidato da un team sotto la responsabilità di Biagio Primiceri.

Dove trovare i Presìdi

Tra le occasioni per avvicinarsi a questo mondo ci sono il Mercato della terra, che si tiene ogni terza domenica del mese dalle 9.30 alle 18 al Castello di Padernello, e «Alla ricerca del cibo perduto», il ciclo di incontri enogastronomici ideato da Brescia nel Piatto in collaborazione con Slow Food TerreAcque Bresciane e con l’enoteca A la Cave per la selezione dei vini.

Giunta alla seconda edizione, la rassegna 2025 propone quattro serate: il 28 ottobre alla Locanda del Vegnot di Borgo San Giacomo, l’11 novembre al ristorante Sapì di Esine, il 27 novembre all’Osteria Lancia di Gottolengo e il 4 dicembre alla Trattoria Al Porto di Clusane. In ogni appuntamento, il gastronomo Marino Marini guiderà i partecipanti alla riscoperta di un piatto dimenticato, reinterpretato dai cuochi del territorio in un viaggio tra memoria e gusto. Per informazioni e prenotazioni: 335.1593449 - terreacquebresciane@network.slowfood.it.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.