Dal «fant cagnì» al Re Bello, la storia delle carte da briscola bresciane

Un bresciano le riconoscerebbe tra mille: il fruscio che ne accompagna la discesa sul tavolo, il colpo secco del mazzo battuto, la destrezza di chi «le fa su». Protagoniste delle autentiche osterie e delle cucine di casa, le carte da gioco bresciane sono un rito antico che custodisce un frammento prezioso d’identità collettiva, il risultato di secoli di artigianato topografico, dazi, giochi perduti o ritrovati e piccole variazioni che ne hanno plagiato l’anima nel tempo.

In città c’è chi le studia, le conserva e le tutela, valorizzando un patrimonio culturale che non riguarda solo Brescia, ma l’Italia intera. È il caso dell’associazione 7Bello Cartagiocofilia Italiana, con sede a Borgo Wührer, nata con lo scopo di promuovere lo studio e la conservazione dei mazzi regionali italiani e stranieri.

Tracciare la storia del mazzo nostrano, infatti, è un’impresa semplice solo in apparenza. Le carte regionali sono specchio delle terre che le hanno prodotte: delle loro economie, delle forze politiche e delle correnti culturali che le hanno attraversate. A spiegarlo è l’avvocato Gustavo Orlando Zon, membro fondatore di 7Bello che da anni studia e colleziona mazzi storici. «Tra carte e tarocchi in Italia sono presenti più di venti modelli regionali – racconta –. Purtroppo le carte bresciane stanno scomparendo: si giocano sempre meno. Un po’ per colpa dei videogame, un po’ perché i giochi tradizionali richiedono attenzione, intelligenza e anche un pizzico di astuzia».

La storia delle carte

Ma come nasce storicamente il gioco delle carte? «Per avere delle carte da gioco vere e proprie – continua Gustavo Orlando Zon – si è dovuto attendere che la carta raggiungesse una buona qualità, e questo è avvenuto solo nel 1260, grazie alla cosiddetta “bambagina”, la carta di Fabriano, prodotta con stracci di lana, lino o cotone, molto più resistente della carta di tipo arabo, fragile e deperibile. Pare che le carte da gioco siano comparse intorno al 1370, in Medio Oriente, per poi diffondersi nel giro di cinquant’anni a macchia d’olio in tutta Europa. Anche l’Italia acquisì diversi modelli, come ad esempio quello italiano-veneto, a cui appartengono anche le carte bresciane; c’è poi il modello spagnolo, a cui si rifanno le piacentine e le romagnole, e quello a semi francese, oggi usato a Milano, in Liguria, Piemonte e Toscana. Poi ci sono le napoletane, le siciliane e le salisburghesi, tipiche dell’Alto Adige...».

Gli studi attestano il tipo veneto come tra i più antichi d’Europa, grazie alla forma, alle proporzioni e alla struttura dei semi che richiama da vicino i «naibbi» arabi del XII secolo conservati al Palazzo Topkapi di Istanbul. Considerando che Venezia deteneva allora quasi in esclusiva i rapporti commerciali con l’Oriente, e che Brescia divenne terra di San Marco nel 1426, non è difficile immaginare come proprio da quell’incontro di mondi possa essere nata la sua particolare tradizione figurativa.

Le carte bresciane

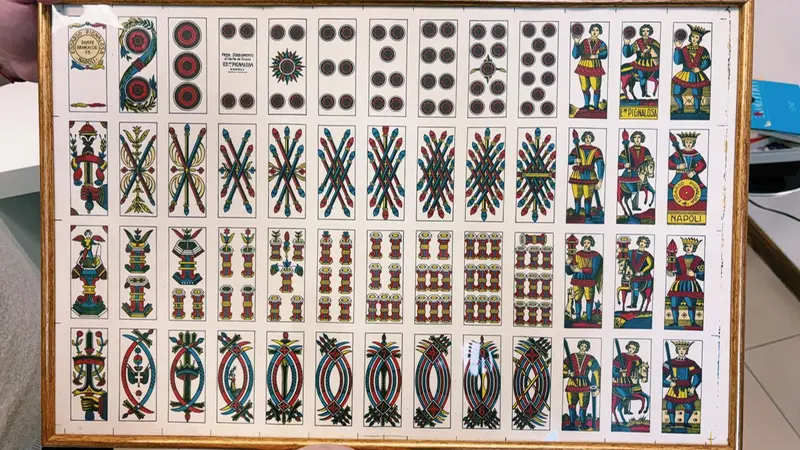

Le carte bresciane sono infatti considerate tra le più tradizionali, poiché hanno mantenuto la figura intera, a differenza di molte altre regioni dove oggi si usano le carte «a doppia testa» (come le venete, le trevigiane, le veneziane e le triestine). Questo significa che, se un giocatore riceve una figura capovolta, deve girarla, dando un’immediata intuizione all’avversario: un piccolo svantaggio, certo, che, però, racconta la fedeltà a un modello più antico. Anche le dimensioni sono rimaste quelle di un tempo: carte piccole e strette, molto agili da maneggiare.

«Un’altra particolarità riguarda il colore – continua Orlando Zon –. Solo le bresciane, le trentine e le bergamasche hanno i denari rossi. E anche il fante di coppe è inusuale: è infatti accompagnato da un piccolo cane e per questo è detto familiarmente “fant cagnì”».

Le carte bresciane, infatti, come ogni mazzo popolare, portano con loro una serie variegata e colorita di soprannomi: il due di denari è chiamato «le bale dell’orso», il due di spade con il suo fregio centrale è noto invece (si perdoni il francesismo) come «la fìga de fèr». E si ritorna in territori più puritani con il quattro di spade, in cui compare una figura femminile detta «la Madonnina dei prati», e con il re di denari, universalmente conosciuto come «Re Bello». Un lessico dialettale, ironico e identitario, che ha accompagnato infinite partite a briscola, cicera bigia, ciapa no e tressette, in grado di raccontare quanto queste carte siano parte viva del linguaggio e dell’immaginario bresciano collettivo.

Carte e territorio

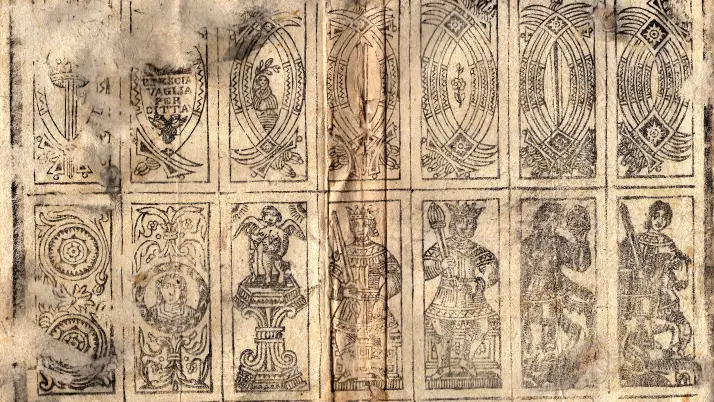

Oltre a tutto questo, poche carte parlano del proprio territorio come le bresciane. «A Brescia – racconta Orlando Zon – il gioco delle carte è sempre stato di casa. Nel 1460 arrivò la stampa a caratteri mobili: prima della fine del secolo si contavano dieci tipografie attive in città, mentre a Bergamo la prima sarebbe sorta solo nel 1755». Le testimonianze accertano già nel 1640 in Contrada Larga (oggi via Gramsci) l’esistenza del primo produttore di carte di tipo veneto e a semi francesi, utilizzate soprattutto per il gioco d’azzardo. Le carte bresciane vere e proprie, invece, cominciano ad affermarsi solo dopo il 1760, quando in città si diffuse un crescente astio nei confronti di Venezia. A testimoniarlo sono alcuni fogli di carte incompleti, ritrovati come imbottitura nella rilegatura di libri coevi: su uno di questi compare il leone marciano – simbolo della Serenissima – mentre su un altro, analogo, il leone risulta cancellato. «È questa la prova – spiega Orlando Zon – di una transizione storica. Quei fogli erano pronti per essere utilizzati, ma qualcosa cambiò: non si poteva più usare il leone di San Marco»

I fogli bresciani

Di questi rari fogli bresciani risalenti al XVIII secolo se ne conoscono oggi solo tre o quattro esemplari, conservati in collezioni private: uno reca la dicitura «Vaglia per città», un altro «Vaglia per campagna», ad indicare la quadra – cioè la circoscrizione fiscale – di destinazione. «Campagna» delineava la zona del basso Garda.

In un altro volume è stata ritrovata la restante parte della dima, con i denari dipinti di rosso, dettaglio che ancora oggi distingue le carte bresciane. In tempi più recenti tipografie e stamperie sorsero principalmente nell’attuale zona tra corso Mameli, corsetto Sant’Agata e via Battaglie. Era il cuore produttivo di una città che, tra il Settecento e l’Ottocento, fece della carta una vera industria. Nell’Ottocento, infatti, operarono a Brescia diverse aziende: l’Accurata Fabbrica Cassini & Salvotti, attiva fino al 1956, e poi Mutinelli e Giustacchini, nomi che hanno contribuito a tramandare la tradizione tipografica bresciana nel tempo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.