Tutte le volte che i furti al Louvre hanno ispirato film e serie tv

Il colpo messo a segno nelle ultime ore al Louvre – otto gioielli appartenuti all’epoca di Napoleone III e dell’imperatrice Eugenia trafugati in appena sette minuti – è già stato definito da molti «un furto da film». E in effetti la definizione è più che azzeccata, perché il museo più famoso del mondo è da quasi un secolo il luogo simbolo dei furti d’arte, non solo nella cronaca ma anche al cinema.

Ogni generazione ha avuto il suo «colpo al Louvre», vero o immaginario, capace di incarnare il fascino ambiguo della bellezza rubata. Dietro la notizia di oggi si nasconde dunque un déjà vu culturale: la Galleria di Apollo, teatro del furto, è la stessa che film e serie hanno già scelto per ambientare rapine, misteri e inseguimenti tra diamanti e corone imperiali. Da quasi cent’anni, il Louvre ispira registi e sceneggiatori come un set perfetto dove convivono storia, lusso e fragilità.

Sul grande schermo

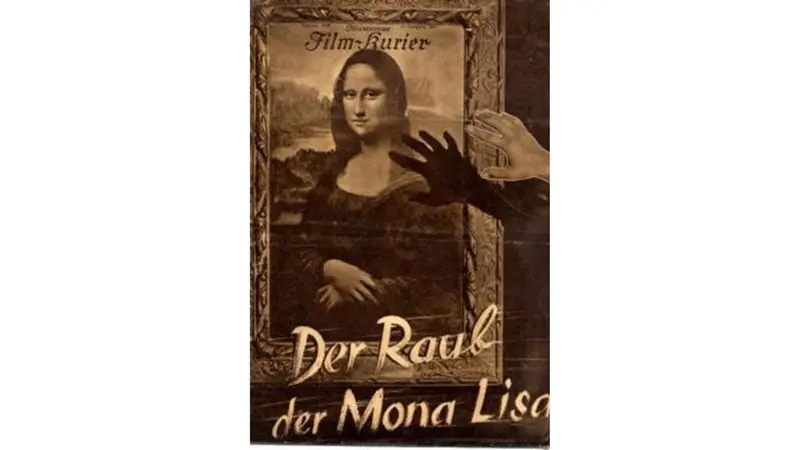

Il primo «furto cinematografico» al Louvre risale al 1931 con «Il ratto di Monna Lisa» («Der Raub der Mona Lisa»), diretto da Géza von Bólváry. Il film ricostruisce in chiave drammatica un evento realmente accaduto vent’anni prima: il furto della Gioconda nel 1911, quando Vincenzo Peruggia, un imbianchino italiano, nascose il dipinto sotto il cappotto per riportarlo a Firenze.

Il dramma tedesco ha saputo restituire il clima di scandalo e fascinazione che accompagnò l’episodio, trasformando Peruggia in un simbolo di patriottismo ingenuo e ossessione estetica. L’eco di quel furto, d’altronde, cambiò la storia dei musei: la Gioconda divenne da allora il quadro più famoso del mondo.

Tanto che nel 1966, con «The Mona Lisa Has Been Stolen», il tema è tornato in chiave più avventurosa: quella volta il furto della Gioconda è stato raccontato come una storia brillante di ingegno e intrigo, dove il Louvre si imponeva come una cassaforte perfetta dalla bellezza proibita.

L’incredibile coincidenza

Dopo decenni, la tradizione si è rinnovata con «Mystère au Louvre» (2017), serie tv poliziesca il cui quarto episodio era ambientato proprio nel celebre museo francese.

La protagonista, interpretata da Alice Taglioni, è una ladra sofisticata che prepara un colpo nella Galleria di Apollo per rubare una parure appartenuta all’imperatrice Eugenia de Montijo, moglie di Napoleone III. È una coincidenza impressionante: gli stessi gioielli e la stessa ambientazione che ritroviamo nel furto di ieri. Anche nel film tv, il colpo è chirurgico, studiato nei minimi dettagli e condotto con travestimenti, montacarichi e finta normalità tra i turisti.

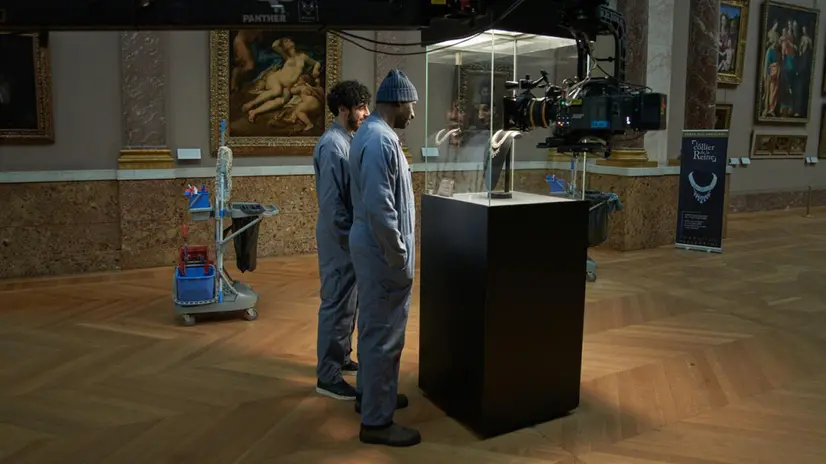

Lupin

Quattro anni dopo, nel 2021, il Louvre è di nuovo protagonista di una rapina con «Lupin», la serie Netflix interpretata da Omar Sy. Nel primo episodio, il «gentiluomo ladro» Assane Diop orchestra un furto spettacolare durante un’asta nel museo, riuscendo a sottrarre il leggendario collier della regina Maria Antonietta.

Le riprese, girate realmente all’interno del Louvre, mostrano la piramide di vetro e la Galleria Denon trasformate in un labirinto di trappole e specchi. L’episodio è diventato iconico, unendo eleganza e tensione in una delle scene di furto più riuscite della televisione contemporanea.

Simboli e misteri

Infine, il titolo probabilmente più famoso di questo genere: «Il codice Da Vinci» (2006) di Ron Howard, tratto dal celebre e contestato romanzo di Dan Brown, non racconta un furto in senso stretto ma inizia proprio con un delitto all’interno del Louvre.

Il curatore Jacques Saunière viene trovato morto davanti alla Gioconda, e il museo si trasforma in una mappa di simboli, segreti e misteri da decifrare. Pur muovendosi tra thriller e teologia, il film ha consolidato nell’immaginario collettivo l’idea del Louvre come spazio di enigmi, custode di tesori e verità nascoste (sotto la piramide di vetro, per l’appunto).

Le opere senza furti

Accanto ai film sui furti, il Louvre ha ispirato molte opere in cui l’arte è protagonista ma senza colpi di scena criminali. Nel 1964 Jean-Luc Godard lo ha saputo rendere immortale in «Bande à part», con la celebre corsa dei tre protagonisti attraverso le gallerie: una scena diventata simbolo della Nouvelle Vague e della libertà giovanile. Quasi quarant’anni dopo, Bernardo Bertolucci ne ha ripreso l’eco in «The Dreamers» (2003), ambientato nel ’68 parigino: tre studenti ribelli rifanno la stessa corsa nel museo, dichiarando il loro amore per il cinema e la cultura.

Nel 2001, «Belphégor-Il fantasma del Louvre» con Sophie Marceau, ha portato invece il museo nel regno del fantastico: una mummia egizia si risveglia e semina panico tra le sale, in un film che unisce horror e avventura ed è stato uno dei primi girati realmente all’interno del Louvre dopo la costruzione della Piramide di Pei. Più recente è «Francofonia» (2015) del regista russo Aleksandr Sokurov, un docu-film poetico sul ruolo del museo durante l’occupazione nazista. In questo caso il Louvre è diventato il simbolo della memoria europea, un luogo dove l’arte resiste anche quando la storia distrugge tutto il resto.

Dal furto della Gioconda al colpo ai gioielli di Napoleone, dalle corse di Godard ai misteri di Dan Brown, il Louvre insomma è stato grande protagonista invisibile di un secolo di cinema. Nessun altro museo ha saputo incarnare meglio la tensione tra arte e crimine, bellezza e desiderio di possesso. È forse per questo che ogni nuovo furto – reale o immaginato – ci sembra già una scena di film: perché il Louvre, più di qualsiasi altro luogo, vive in equilibrio perfetto tra realtà e finzione, tra cultura e leggenda. E il colpo di oggi, come quelli raccontati dal cinema, non fa che aggiungere un nuovo capitolo a questa infinita storia di fascino e mistero.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato