Heysel, 40 anni dopo: i bresciani che vissero l’inferno

La prima chiamata a casa l’hanno fatta molte ore dopo. E a molti chilometri di distanza. Nel tempo in cui ancora non esistevano i cellulari l’unico modo per rassicurare famigliari e amici era trovare un telefono, in una casa, un bar o un albergo. Ma a Bruxelles, alla fine di una giornata di guerriglia urbana, nessuna casa, nessun bar e nessun albergo aveva permesso loro di farla, quella telefonata. E così, sotto choc e con più di qualche livido, si erano messi in auto, lasciandosi alla spalle la tragedia dell’Heysel, di cui giovedì ricorrono i 40 anni.

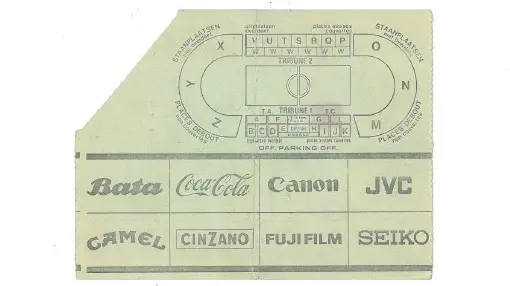

Doveva essere la partita del secolo, la finale di Coppa Campioni che vedeva affrontarsi Juventus e Liverpool. È passata alla storia, ma per i suoi 39 morti – di cui 32 italiani, due bresciani, Domenico Ragazzi e Tarcisio Salvi – e per gli oltre 600 feriti, schiacciati e soffocati dagli hooligans in quel «settore Z» che era stato destinato al tifo non organizzato, ma non adeguatamente protetto e isolato dall’onda rossa dei tifosi inglesi, in uno stadio vecchio e inadeguato.

Sotto choc

Armando Ragazzi di Ludriano di Roccafranca oggi ha 60 anni e il 29 maggio 1985 all’Heysel perse il cugino Domenico. «La notizia a casa la demmo io, mio fratello e l’amico che era venuto a Bruxelles con noi – ricorda –: saranno state le tre di notte, eravamo in Lussemburgo perché avevamo sbagliato strada e perché nessuno a Bruxelles ci aveva aperto per telefonare».

«Dopo la partita la città era blindata» conferma Angelo Torri, che non conosce Armando ma usa le stesse parole per ricostruire ciò che accadde quella sera. Aveva raggiunto da Brescia la capitale belga con un cugino e tre amici. Anche loro, come il gruppetto della Bassa, erano riusciti a rassicurare i parenti solo nel cuore della notte.

Milioni di italiani avevano appreso della tragedia poco dopo le otto di sera, quando le telecamere Rai iniziarono a mandare in diretta le immagini dallo stadio. Fu la voce di Bruno Pizzul a commentare l’inenarrabile, accaduto meno di un’ora prima, gettando nell’angoscia centinaia di famiglie. «È una cosa rabbrividente, inaudita. E per una partita di calcio» dirà amaro poco più tardi, con un bilancio ancora parziale dei morti.

L’anniversario

Quel che accadde il 29 maggio 1985 è ormai storia. Giovedì verrà ricordato a Reggio Emilia, dove è nata una fondazione in memoria delle vittime italiane, e a Bruxelles. «Ci andrà mio figlio Gianpaolo, io per lavoro non posso» dice Armando. Che negli anni la passione per il calcio e per la Juventus non l’ha persa, anzi. «È una fede, ce l’hai quando nasci e non passa», anche se «i primi anni dopo la tragedia sono stati duri, evitavo i luoghi affollati. E non mi sono mai più fatto stringere».

Chi c’era, quella sera, non ricorda il rosso del sangue sui corpi delle vittime, ma il blu e il nero, inequivocabili sfumature della carenza di ossigeno.

«Ho perso di vista Domenico pochi secondi prima dell’arrivo della prima ondata dei tifosi inglesi, era sceso a salutare alcuni ragazzi di Castelcovati. è stato tutto velocissimo. Aveva il cappellino del Brescia, a un certo punto non l’ho più visto. Io mi sono salvato solo perché sono riuscito ad arrampicarmi su un muretto: ho visto la scena dall’alto, ho capito subito che c’erano dei morti».

Scappa dall’Heysel, ma viene raggiunto dai gendarmi che allo stadio, tra la folla, sono arrivati a cavallo: lo circondano e iniziano a colpirlo coi manganelli. All’inizio non capisce, poi si ricorda che al collo porta la sciarpa del Liverpool, perché nel pomeriggio, quando la situazione era già caotica ma ancora gestibile, aveva scambiato la sua della Juve con alcuni tifosi inglesi. Malconcio, si mette a cercare il resto della compagnia: trova il fratello e l’amico, ma non Domenico. Il suo corpo è nella seconda tenda montata dalla Croce Rossa belga: «È stato il colpo più duro della mia vita» dice Armando, che di quella trasferta ricorda ogni dettaglio.

«Volevamo solo tornare a casa, ma eravamo arrivati a Bruxelles con l’auto di Domenico e le chiavi le aveva lui. Abbiamo supplicato i gendarmi di poterle recuperare, ma era difficile capirsi. Mentre io parlavo con un capitano, mio fratello è riuscito a intrufolarsi nella tenda: gli ha dato un bacio, ha preso le chiavi e ce ne siamo andati».

Il ritorno, il ricordo

Il viaggio di ritorno è l’unica parte di quel terribile giorno che Armando ricorda a tratti, solo le telefonate a casa lungo in percorso e il dolore per le manganellate rimediate dai gendarmi.

«Non è qualcosa che si può dimenticare» ammette Angelo Torri, anche perché lui e i suoi compagni di trasferta erano arrivati all’Heysel con i biglietti per il settore Z: «Li abbiamo scambiati prima dell’inizio della partita, non sappiamo che fino abbiano fatto gli italiani che li hanno presi». Il tagliando lo conserva ancora oggi, insieme al gagliardetto di quella finale giocata e vinta dalla Juve, «una vittoria che però non ci siamo goduti, anche se fino a che non siamo usciti dallo stadio non abbiamo realizzato l’entità della tragedia. Pensavamo ci fossero feriti – ricostruisce Torri –, ma non tutti quei morti. Dall’altoparlante sentivamo chiamare dei nomi: ripensarci oggi è agghiacciante».

Oggi, 40 anni dopo, la tragedia dell’Heysel resta una ferita aperta. Marie Andries è la moglie dell’altra vittima bresciana, Tarcisio Salvi, nel 1985 titolare della pizzeria Cucca in città. Ha dovuto crescere da sola quattro figli, per anni si è battuta per avere almeno un risarcimento adeguato all’enormità di quella perdita. A Ludriano di Roccafranca, per non dimenticare, una via è stata intitolata a Domenico Ragazzi. «Ricorda la gioia nel pub di Bruxelles poche era prima della partita – conclude il cugino Armando –, scherzava con la barista, era felice. Se potessi rivederlo gli chiederei: “Perché ti sei allontanato da me?”».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.