Lettere dalla Strage, i ricordi degli studenti che quel giorno erano in aula e in piazza

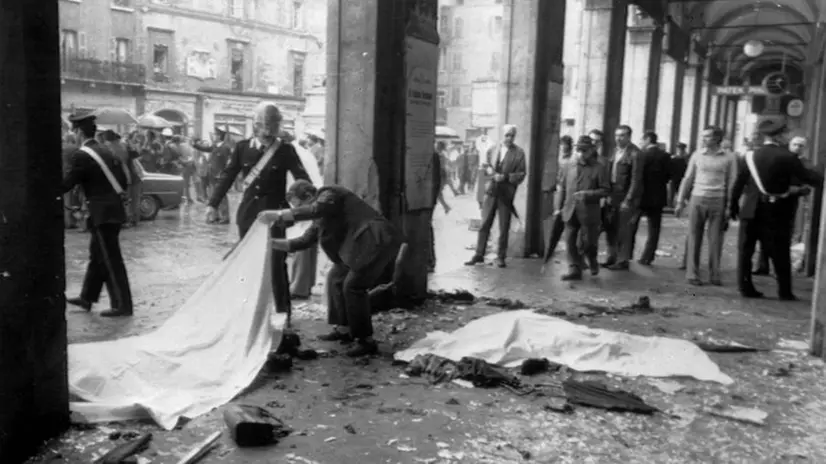

Un come eravamo che è anche (e soprattutto) un «dove eravamo». Il riferimento è a quel 28 maggio 1974, al giorno che ha segnato uno spartiacque ineluttabile tra il prima e il dopo della Brescia democratica.

Cinquant’anni dopo il Giornale di Brescia, insieme a Casa della Memoria, ha deciso di ideare «Piazza Loggia 50», un «collection day» che è un appello ad aprire cassetti, bauli e cantine per condividere ricordi, i propri documenti, il materiale d’epoca. Il tutto per dare vita ad una grande esposizione collettiva sulla strage di piazza della Loggia e sul valore della memoria.

Ma molti nostri lettori e nostre lettrici hanno affidato a delle mail i loro ricordi relativi a un giorno che non si può dimenticare. Nemmeno dopo cinquant’anni. Pubblichiamo quindi integralmente le lettere che ci permettono (e ci permetteranno) di condividere un momento drammatico della storia di Brescia, ma anche della nostra storia personale. Troverà quindi spazio nelle pagine del nostro quotidiano e online una lunga serie di istantanee che fissano su carta una sensazione che è un misto di dramma e dolore, una fotografia perfettamente a fuoco di come la strage ha sfiorato, impressionato o colpito decine e decine di nostri lettori. Che oggi, cinquant’anni dopo la bomba di piazza della Loggia, hanno deciso di tornare con la mente a quel giorno. E, generosamente, di condividerlo con noi e con tutti i nostri lettori.

Le lettere pubblicate il 27 maggio

Una compagna di classe mi disse: «È morta la profe»

Sono una insegnante di scuola primaria in pensione che ogni anno, in prossimità del 28 maggio, raccontava ai propri alunni cosa era successo nel lontano 1974.

Nell’anno scolastico 1973/’74 io ero un’alunna dell’istituto magistrale Veronica Gambara, 4ªC, anno del diploma, con una nuova insegnante di italiano e storia: la prof. Clementina Calzari. Nuova insegnante, nuovo metodo. Ricordo la sua passione mentre ci spiegava e ci coinvolgeva nelle argomentazioni, mentre ci invogliava a capire e a collegare diversi avvenimenti storici. Già ci si preparava a sostenere gli esami: argomenti, tesine, tensione, ansia, studi. La mattina del 28 maggio, essendo in atto uno sciopero, mi trovavo a casa di una mia compagna di scuola a Brescia. A un tratto un rumore sordo, sconcerto e domande senza risposta. Più tardi un’altra compagna ci telefonò e ci diede la triste notizia: la nostra professoressa era rimasta vittima di un attentato in piazza Loggia insieme al marito.

Allora eravamo giovani e, forse, non abbiamo capito fino in fondo il significato di quell’avvenimento. Inizialmente ci colpì il fatto di non avere più una guida nello studio e per la preparazione agli esami, ma col tempo apprezzammo il suo metodo e la passione che traspariva per l’insegnamento.

Purtroppo non ho foto, scritti o altri documenti di quel momento; sicuramente ho sempre cercato di tenerlo vivo attraverso i miei alunni che diverse volte sono passati da piazza Loggia per vedere la stele e sincerarsi del nome che io avevo detto: «Maestra, c’è proprio scritto il nome che hai detto tu!».

Angiola Pennati

Dalla fabbrica alla piazza, poi le lacrime

Sono trascorsi molti anni dalla strage di Piazza della Loggia, il ricordo di quei giorni è impresso nel mio corpo e mai mi lascerà, ogni volta che vedo scorrere delle immagini o ascoltare il racconto di quei momenti un brivido mi gela il cuore. Perché è accaduto, come è stato possibile che mente umana abbia potuto compiere un simile crimine. Mai potrò dimenticare, ma altresì dovremo ricordare il contesto storico in cui quell’eccidio orrendo è stato commesso. L’abbiamo chiamata «la strategia della tensione». Alla Caffaro, come Consiglio di fabbrica, di cui io facevo parte, eravamo riuniti in permanenza a discutere come contrastare questa deriva antidemocratica.

Il Consiglio di fabbrica era in contatto con la questura, la preoccupazione era grande, nelle ultime settimane non si contavano le iniziative promosse dai fascisti, tese a colpire le sedi dei partiti, dei sindacati, e delle associazioni partigiane.

Ricordo la notte del 19 maggio del 1974 quando Silvio Ferrari, militante fascista morì in Piazza del Mercato per l’esplosione della bomba che stata trasportando.

Con un comunicato unitario Cgil, Cisl e Uil dichiararono lo sciopero generale di 4 ore con manifestazione in Piazza della Loggia alla quale parteciparono anche le Associazioni Partigiane per il giorno 28 Maggio 1974.

Il mattino del 28 in fabbrica c’era frenesia, organizzammo una vigilanza interna, garantita da un certo numero di lavoratori, per eventuali emergenze, sento una sollecitazione «Dai partiamo».

Mi si avvicina un giovane lavoratore, e mi chiede come rappresentante sindacale, «Io cosa faccio oggi? È il mio primo giorno di lavoro».

Gli rispondo: «Non preoccuparti qui nessuno ti dirà nulla, è in discussione la libertà». Su Via Milano come sempre aspettiamo l’arrivo dei cortei dei lavoratori della Ideal Standard, Ideal Clima, della Breda e della Ruggeri, intanto piove; stendardi e striscioni accompagnavano il corteo. Eravamo un po’ in ritardo, «dai su allunghiamo il passo».

Da Corso Mameli arriviamo in Piazza della Loggia e vediamo che il palco è stranamente al centro della Piazza, nel frattempo Franco Castrezzati della Cisl aveva già iniziato a parlare.

Sempre con il lavoratore neo assunto accanto, ci apprestiamo ad avvicinarci ai Portici per poterci riparare dall’acqua che scendeva, giunto all’altezza del negozio di Ranzanici a una 50 di metri dai portici mi si presenta davanti agli occhi dopo aver sentito un tremendo boato, seguito da uno spostamento d’aria, una immensa nuvola di fumo. Non vedevo più nulla.

Il compagno Giorgio Leali, segretario della Camera del Lavoro di Brescia ebbe la prontezza di richiamare dal palco la piazza alla calma, ma intanto non sapevi che fare.

Non ho mai perso la calma ma il pensiero che ci fossero altre bombe mi assaliva la mente. Nel trambusto vicino al portico ho visto un compagno ed un amico Alberti Valter detto Tagna che sorreggeva un corpo riverso a terra, non ebbi la forza di guardare e dagli occhi mi scesero le lacrime. La mobilitazione dei lavoratori continuò fin dopo i funerali del 31 maggio del 1974.

Mi sono dato una missione da diversi anni in occasione dell’anniversario della strage accompagno un gruppo di pensionati sui «Luoghi della Memoria» a visitare realtà dove durante il periodo della Resistenza donne, uomini e giovani si sacrificarono per liberarci dal giogo nazifascista. Luoghi che spesso non troviamo scritti in nessun testo scolastico.

Bruno Campovecchi

Fu la figlia della maestra a dirci della tragedia

Il 28 maggio 1974, frequentavo la quinta alla scuola elementare Val d'Adige. Eravamo la quinta «Fiore». Ai tempi identificavamo così le nostre classi, con il cognome della maestra, soprattutto alle innumerevoli sfide a calcio all'oratorio di Mompiano.

Non avevo ancora 10 anni, li avrei compiuti di lì a breve a giugno. Ricordo la classe: noi maschietti con la blusa blu, le bambine con il grembiule. Eravamo tutti seduti, attenti a ciò che diceva la maestra. All'improvviso, entrò sua figlia, la ricordo benissimo. Giacca a vento rossa aperta, capelli neri, mossi, corti. Con il viso sconvolto, tenendosi le mani nei capelli disse: «Mamma», il tono era agitato, sconvolto «quanti morti...quanti morti...».

Noi bambini, sorpresi e un po' forse spaventati guardavamo questa scena in silenzio, con gli occhi sbarrati, senza capire. La maestra Fiore, che ricordo come una donna seria e energica, ordinò a sua figlia di andare subito a casa. «Vai a casa! Vai a casa immediatamente». La maestra riprese immediatamente la lezione. Noi alunni in silenzio non capimmo naturalmente cosa era accaduto. Tornato a casa alle 12.30, oramai la notizia della bomba a Brescia riempiva le trasmissioni in radio e in tv sui canali RAI.

Mio papà mi mandò all'edicola in fondo a Via Montini a comprare l'edizione straordinaria del Giornale di Brescia. Ricordo poche pagine, forse 8, tutte piene delle foto scattate in Piazza Loggia poco dopo l'attentato, foto che con il passare del tempo sarebbero diventate famose e impresse nella nostra memoria di cittadini bresciani.

Ecco, il mio 28 maggio 1974, un ricordo marginale rispetto a quanto accaduto quel giorno e successivamente, ma ancora vissuto dentro me stesso con gli occhi di un bambino.

Stefano Radici

Ricordo il silenzio assordante dopo l’esplosione

Frequentavo la seconda superiore nel 1974. Quel mattino sapendo che c’era la manifestazione andai in città con un poco di ritardo. Con i miei compagni di classe avevamo appuntamento in piazza Loggia. Feci un primo giro completo della piazza ma non vidi nessuno e decisi di farne un ultimo. Mi trovavo nel vicolo dove c’era la valigeria Astra, ad una ventina di metri dall’angolo che mi avrebbe portato nella piazza quando sentì un boato, simile a quello che facevano gli aerei militari in esercitazione quando abbattono la barriera del suono.

Mi incrociavo con un signore in impermeabile e tutti e due guardammo subito in alto. Ricordo un silenzio assordante di pochi secondi, terribile silenzio e poi urla lamenti e folla che fuggiva. Fui trascinato fino in fondo a piazza della Vittoria e solo dopo riuscii a risalire ed arrivare alla piazza. Fu tremenda la vista di corpi straziati, carne che era appiccicata ai muri e sulle griglie dei tombini. Ambulanze e polizia che arrivavano a gente che fuggiva ovunque. Ritornai in autobus a casa a Castenedolo e la notizia era già arrivata, ma allora non c’erano cellulari per avvertire la famiglia che stavo bene. Questa è la mia testimonianza di quel giorno, rimane lo sconcerto di quei pochi secondi di silenzio. Chi non c’era non può capire.

Gianni Mosconi

Mi sono trovato in una scena da film di guerra

Nel 1974 frequentavo il quinto anno all'istituto Ipsia Moretto. Avevo aderito al movimento studentesco e in quei giorni di maggio si erano verificati dei fatti gravi da una matrice di estrema destra molto presente nella realtà bresciana. Allora si era deciso ai vari livelli di rappresentanze sindacali e politiche di fare una manifestazione Antifascista. La mattina del 28 maggio noi studenti ci siamo uniti con i cortei di lavoratori. La giornata era piovosa e siamo arrivati in Piazza Loggia con gli eschimi fradici. Mi sono infilato sotto i portici per ripararmi vicino a un gruppo di persone che parlavano di scuola. Erano senza dubbio insegnanti. Inizia a parlare Castrezzati e mi sposto in avanti per seguire l'intervento. Praticamente mi sono trovato dalla parte opposta del pilastro dove era situata la cassetta contenente la bomba. Poche parole espresse e mi sento catapultato contro il pilastro adiacente con sopra diverse persone. Cerco di divincolarmi per uscire da una situazione inverosimile. Apro gli occhi che mi bruciavano e vedo una scena che mi portava a una realtà incredibile vista solo nei film di guerra. Erano morte delle persone che volevano solo chiedere libertà e democrazia. Mi ricordo di aver sentito chiaramente delle voci che dicevano di chiamare Milani e Bazoli che erano sotto il palco. Sono passati 50 anni ma purtroppo gente ai vertici del nostro Stato non riesce ad affermare la parola Antifascista.

Angelo Baronchelli

Tutti insieme per proteggere i feriti e favorire i soccorsi

Sono un cittadino nato in Valle Camonica e che nel 1974 frequentava l’università Cattolica, corso di laurea in Pedagogia e Filosofia. Sono scampato grazie ad una compagna di corso che ci ha chiesto di attenderla una decina di minuti perché, studiando nella biblioteca interna, intendeva finire il capitolo.

Eravamo in tre o quattro studenti che intendevano partecipare alla manifestazione cittadina antifascista. Ci affrettammo per giungere all'inizio del comizio e giunti sul portone della Facoltà sentimmo uno scoppio fortissimo.

Pensammo ad una bombola a gas, ma giunti in piazza Duomo cominciammo a vedere persone fuggire spaventate e terrorizzate.

Nel giungere all'inizio della piazza mi sono trovato in presenza di una «macelleria» apocalittica e terribile. Ricordo corpi maciullati, fatti a pezzi, coperti ancora da brandelli di vestiti, ombrellini da borsetta rotti ed aperti a terra e poi due flash indelebili. Manlio Milani quasi a sinistra/centro della scena, chino sul corpo della moglie che cerca di alzare il viso da terra e la ripone poi e porta le mani al suo volto in lacrime e resta a lungo accanto a lei. Un poco più lontano, più accostato al portico e vicino alla fontana ricordo il volto di Luigi Pinto sporco di sangue. Ho potuto, purtroppo vedere nitidamente perché in modo quasi inconsapevole ed involontario mi sono trovato a formare un cordone umano afferrando le mani e le braccia di vicini, tenendo fuori dalla scena curiosi e consentire al personale medico ed infermieristico di prestare soccorso ai feriti.

Sono rimasto lì un'ora e mezza, forse due, fino all'arrivo di un camion con idrante che ha lavato il terreno della strage mandando ogni cosa nel tombino aperto poco distante da me. Ho un altro ricordo lucido ed indimenticabile: il militare che sta usando l'idrante mi intima di sollevare il piede destro e sotto vedo un pezzo di lamierino verde pineta con un parte annerita e bruciacchiata. Il tempo di vedere, capire di che si tratta, decidere di raccogliere il frammento, che il getto di acqua lo ha già gettato irrimediabilmente nel tombino a poca distanza da me.

Lorenzo Bettinelli

Le lacrime a casa e la gonna sporca di sangue

Nel 1974 avevo 19 anni. Lavoravo in Camera del lavoro dal dicembre del '69 (in pieno autunno caldo e inizio strategia della tensione con piazza Fontana).

Nelle settimane precedenti il maggio del '74, capitava di ricevere in ufficio telefonate che minacciavano la presenza di bombe. Si chiamava la polizia che veniva e controllava cassetti e scrivanie. Dopo numerose chiamate, avevamo lasciato perdere, pensando anche a scherzi. Ma il 19 maggio Silvio Ferrari, simpatizzante dei gruppi neofascisti, era morto con una bomba. Dopo quest'episodio le confederazioni sindacali hanno deciso di indire uno sciopero antifascista.

Il 28 ero nel corteo, pioveva. Stavo sotto l'ombrello con la mia collega, impiegata del sindacato scuola CGIL. Arrivate in piazza Loggia, ci siamo fermate un momento sotto il porticato, dove si era riparato un gruppetto di insegnanti. Quando Castrezzati ha iniziato a parlare, ci siamo avvicinate un po' al palco.

La bomba ha fermato per un istante il tempo. Abbiamo subito tutti capito che era una bomba.

L'istinto diceva di scappare. Verso dove non si capiva. Dal palco l'oratore diceva di mantenere la calma, ma non era possibile. Tutta la gente voleva sapere: chi? dove? Io mi sono messa a cercare, le colleghe, i compagni di scuola (frequentavo la scuola «Don Milani» serale), mia zia (anche lei impiegata in Camera del lavoro), mio papà (operaio metalmeccanico). C’erano?, erano vivi? Ricordo che qualcuno mi ha mandato via dal luogo dove si era creato il vuoto, alle mie spalle, dove si vedevano persone a terra. E ricordo che per tutto quel tempo, che nemmeno oggi riesco a misurare, ho continuato a dire «maledetti figli di..». Quando sono passata da casa, più tardi, era comparso il sole. Solo quando ho sentito alla radio il sindaco che diceva: «Brescia è stata colpita» sono riuscita a piangere. Mi sono cambiata, la gonna era macchiata di sangue,

Sono seguiti giorni convulsi, pieni di angoscia, rabbia, pieni di gente e solidarietà. Abbiamo preparato i funerali. La camera del lavoro era piena di corone, messaggi, bandiere e volantini. Ho stretto la mano a Lama e Berlinguer. Durante i funerali ero nel servizio d'ordine, in piazza Vittoria. Lì è scattato il coro contro Leone. In luglio ho fatto gli esami da privatista. Il tema era su Piazza della Loggia. In agosto eravamo a Bologna, per i funerali dei morti dell'attentato al treno di San Benedetto Val di Sambro.

Luisa Longhi

Non dimentico il volto di Luigi Pinto in ospedale

Da qualche mese mi ero trasferito dall’Ospedale di Belluno agli Spedali Civili di Brescia, come assistente Medico della Divisione di Chirurgia toracica.

Nella mattinata del 28 maggio, arrivò in Reparto una telefonata concitata, che chiedeva a tutti i medici disponibili di recarsi con urgenza al Pronto Soccorso. C’era un viavai di ambulanze a sirene spiegate, insieme a tante auto private che arrivavano in continuazione. Il personale dei mezzi di soccorso e i semplici accompagnatori affidavano i feriti e ripartivano, per andare a prelevarne altri. La suora e gli infermieri li prendevano in carico, li ponevano sulle barelle, per distribuirli nei locali che risultavano insufficienti. Al centro della scena c’era il professor Arosio, primario del Servizio di Anestesia e Rianimazione; alto, autorevole, con voce ferma, cercava di mettere ordine nella frenetica attività di assistenza.

La prima valutazione era finalizzata ad individuare i pazienti più critici, lo stato di coscienza, le funzioni vitali, e la presenza di ferite sanguinanti; altrettanto importante era riconoscere le lesioni prevalenti da curare, per assegnarle ai vari specialisti. Niente era facile, e le ferite penetranti, interessavano varie parti del corpo; c’era un grande impegno di tutti, fra lamenti dei feriti, e un parlare concitato del personale.

I malati più gravi furono intubati e portati rapidamente in sala operatoria, e altri, ricoverati per accertamenti. Mi trovai a lavorare in un ambiente spoglio, a visitare, medicare e suturare delle ferite, mentre una infermiera correva fra due salette contigue, ad aiutare. La suora curava anche un frenetico cambio di lenzuola pulite che sostituivano quelle insanguinate, diventate subito una montagna, che spariva presto, in un ripostiglio. Il lavoro era affannoso, concitato, ma efficace e produttivo: un caos calmo. Ho il ricordo molto vivo di un ferito, Luigi Pinto, che aveva un trauma toracico e addominale, e varie ferite in tutto il corpo, che comparivano fra brandelli di abiti. Lo operammo per lesioni alla parete toracica e al polmone, e i chirurghi generali, per lesioni addominali; poi fu ricoverato in terapia intensiva. Lo seguii successivamente per il decorso del nostro intervento. In seguito, si conobbe il suo nome, che era un giovane calabrese di 25 anni, insegnante precario, da poco tempo a Brescia. Morì per la gravità delle lesioni, in Rianimazione.

Salvatore Milano

Il botto e le finestre che tremano in Vicolo convesso

Il 28 maggio 1974 ero molto piccola, avevo 6 anni, ma ho questo ricordo di un boato forte e i vetri di casa che tremarono. Mi trovavo a casa con la mia mamma, abitavamo in Vicolo concavo al piano secondo e le finestre davano proprio su via San Faustino di fronte alla Locanda Due stelle.

Purtroppo non posso descrivere dettagli non avendo visto nulla, ma solo sentito. Rimane il dolore di tutti noi, la morte ha lasciato il segno in quella piazza che tutti noi ricorderemo con grande memoria e rispetto. Sicuramente sarò presente in piazza il 28 maggio per ricordare quanto accaduto 50 anni fa.

Loredana Minelli

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.