Addio a Marco Solfrini: l'ultima intervista per i suoi 60 anni

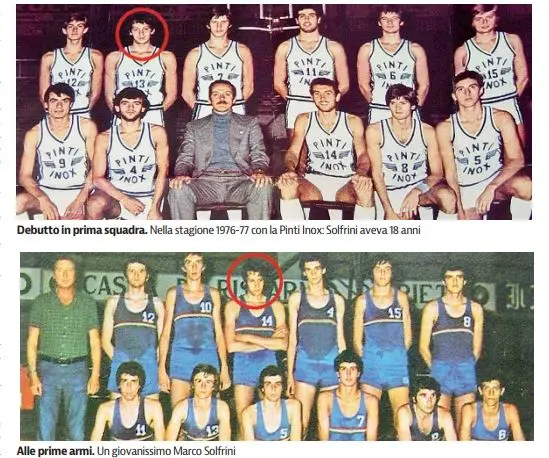

Il basket bresciano in lutto. Quello improvviso imposto dalla prematura scomparsa di un gigante - di statura e di spessore sportivo e umano - quale Marco Solfrini, argento olimpico e atleta nelle fila del Brescia tra il 1977 e il 1982, mancato ieri mentre per lavoro si trovava a Parma.

Riproponiamo di seguito l'ultima intervista che Marco Solfrini aveva concesso al GdB solamente lo scorso gennaio, in occasione del suo sessantesimo compleanno.

I 60 ANNI DEL «DOCTOR J» ITALIANO: «IL BASKET MI VOLLE PIÙ DEL CALCIO»

«Marco mi dai qualche minuto per un’intervista sui tuoi primi 60 anni?». «Sessant’anni? Sei sicuro? Ma va' là, guarda che ti sbagli...». Con Solfrini comincia sempre così. Ti prende e si prende in giro. Sorride alla vita nel giorno di un compleanno speciale, ti racconta con orgoglio del lavoro che da vent’anni ormai gli ha assorbito la vita di tutti i giorni, ricorda i venticinque di basket giocato senza enfatizzarli pur avendo in bacheca uno scudetto, una Coppa dei Campioni, un’Intercontinentale, una Korac (a Roma) e un argento olimpico oltre a un paio di campionati di A2 vinti con Brescia.

Auguri Marcone! Cosa soffia via oggi insieme alle 60 candeline?

«Ho avuto la fortuna di fare due lavori, uno più bello dell’altro».

La gente sa tutto di quello che lei ha fatto sotto canestro, ma poi cosa accadde?

«A 38 anni avevo accettato di tornare a Brescia in serie B per chiudere la carriera, non avevo ancora in mente cosa volessi fare dopo, non avevo realizzato che ero agli sgoccioli. Ci pensò il patron Corbelli, che ormai era diventato proprietario di altri club e che di Brescia non voleva più saperne, ad aprirmi bruscamente gli occhi a metà stagione: venne in spogliatoio a dicembre e ci disse che comunque sarebbe andato il campionato a fine stagione avrebbe venduto i diritti. Tornai a casa con un pensiero fisso: e adesso cosa faccio? Mica potevo rimettermi a girare l’Italia per giocare a basket, a quell’età...».

(Alcune delle immagini proposte in questo ricordo - a partire dalla videointervista - sono opera del videomaker Savino Paolella che si ringrazia per la gentile disponibilità)

Chi l’aiutò a iniziare una nuova vita lavorativa?

«L’avvocato Bertani, che avevo conosciuto quando ero diventato presidente della Giba, l’associazione giocatori. Mi consigliò di diventare agente di commercio e di specializzarmi nel settore meccanico. Avevo un diploma dell’Itis e lo feci fruttare. Non mi vedevo dietro la scrivania. Da 20 anni lavoro per un’azienda di Mestre che opera nell’utensileria meccanica, sono responsabile di prodotto. Ogni giorno parto da Brescia e mi faccio chilometri nel nord Italia. Sono contento. Realizzato».

Alla pensione non ci pensa?

«Fino a quando giocavo non c’era la possibilità di versare i contributi. Da presidente Giba ho firmato l’accordo nei primi anni Novanta, ma poco dopo ho smesso e non ho potuto usufruire di una situazione storica che avevo contribuito a sbloccare. Non penso alla pensione, lavorare mi piace, non mi pesa».

E al basket non pensa più?

«Certo che ci penso. Con quello che sta facendo la Germani, poi, appena posso vado a vederla anche dal vivo. Dal 2009 al 2011 feci anche il team manager in A Dilettanti: rimasi affascinato dalla passione con cui la famiglia Bonetti s’imbarcò in quest’avventura. Non sono così stupito come altri di quanto hanno ottenuto in pochi anni. Fu il mio amico ed ex compagno di squadra Ario Costa, che all’epoca era anche gm di Cremona e aveva già maturato esperienze di serie A da dirigente, a chiedermi di dargli una mano. Diede alla società subito un’impronta professionale, fece capire al movimento che Brescia era rinata perché voleva fare sul serio. Oggi siamo qui a vivere un momento magico, con la squadra ai vertici del massimo campionato. La Germani può fare meglio di noi che negli anni ’80 facemmo scoprire ai bresciani che non esisteva solo il calcio. Con l’Eib rimodernato, la passione enorme della gente, e se gli sponsor continueranno a sostenere questo progetto, si può pensare nel giro di 2-3 anni di vincere lo scudetto come è riuscito negli anni a piazze come Pesaro o Sassari che dal basso sono arrivate al punto più alto».

Che carriera è stata quella di Marco Solfrini?

«A volte mi è andata benissimo, sopra ogni aspettativa, altre volte meno quando invece potevo anche ottenere di più. Significa che sul piatto della bilancia c’è equilibrio e per questo sono soddisfatto».

Quali i momenti più belli?

«Aver visto da giocatore bresciano i miei concittadini impazzire di gioia per uno sport che a fine anni ’70 non aveva la minima tradizione è stata un’emozione fortissima. Anche se al momento io come i miei compagni non capivo esattamente cosa stesse succedendo: Pinti Inox e Cidneo crescevano insieme alla passione dei bresciani per la pallacanestro. Arrivavamo con il pullman all’Eib e dovevamo fare gli ultimi metri a passo d’uomo perché due ore prima della partita c’era già il pienone in tangenziale. Il risultato più esaltante fu la promozione agli spareggi di Reggio Emilia e poi la cavalcata in A2 con i play off scudetto fino all’ormai tristemente noto quarto di finale con il Billy Milano. Fuori Brescia, la parentesi al BancoRoma con scudetto, Coppa dei Campioni, Korac e Intercontinentale è stata magica anche per il tipo di città che è la Capitale. Vincere lì non ha paragoni. Cito però anche una promozione in A1 con Siena, altra città meravigliosa: a dicembre eravamo terz’ultimi, la società chiese a me e Lasi di prendere in mano lo spogliatoio e la seconda parte di stagione fu trionfale».

E l’argento olimpico con la Nazionale a Mosca 1980?

«Bellissimo ricordo, certo. Ma ero ancora troppo giovane per godermelo. Avevo più che altro paura di sbagliare, c’era tanta ansia in me. Vedevo invece gente come Meneghin e Della Fiori che nel pieno della loro maturità cestistica riuscirono a prendersi tutto il bello di quel momento storico per il basket italiano».

Perché iniziò a giocare a basket?

«Avevo 14 anni, ero già alto 1 e 94 (è arrivato poi fino ai 2 metri, ndr). Mi piaceva il calcio, la Viando Plodari mi prese dopo un provino per fare il portiere. Chiesi solo che mi comprassero loro le scarpe perché avevo il 48 ed era difficile trovare il mio numero. Mi diedero un "buono", capii che non mi volevano veramente. Il giorno dopo tornando dal lavoro, dato che in estate andavo in un’officina per portare a casa qualche soldino, vidi un ragazzo fuori dal palestra Emiliani con la borsa Pejo. Gli chiesi dove giocava, mi portò da Marisa Zanardelli che dopo aver visto la mia altezza mi comprò subito le scarpe. Da basket (ride, ndr)».

Quali gli allenatori a cui deve di più?

«Spampinato mi mise il primo pallone in mano, Sales mi formò, Bianchini mi diede una mentalità vincente con la sua filosofia da uomo di grande intelligenza. Ma sul piano dei rapporti personali il numero uno è stato Mangano nei due anni a Fabriano».

E i compagni di squadra più forti?

«A Brescia Fleeming m’insegnò il passo e tiro. Rimanevo a bocca aperta quando lo vedevo in allenamento. Laimbeer si capiva subito che era fortissimo e che in Italia era solo di passaggio. A Roma Larry Wright aveva un talento pazzesco, ma i giorni in cui voleva giocare da solo mi faceva venire una rabbia... Kim Hughes e Israel mi piacevano per la loro solidità. A Siena ho giocato anche con Darren Daye dopo che aveva vinto lo scudetto a Pesaro: era pigro ma anche intelligente come un gatto, con la palla in mano faceva magie».

Chi le diede il soprannome «Doctor J italiano»?

«Aldo Giordani. Non ero però un lettore dei suoi articoli su Superbasket. Un giorno gli chiesi il perché di quella definizione, mi disse che avevo le manone e schiacciavo come Julius Erving. Erano i primi anni in cui in Italia era sbarcata in tivù e sui giornali l’Nba. A me dava solo fastidio quando mi chiamavano "Il doctor J dei poveri", questo sì».

Ma lei gioca ancora?

«Certo: nel Csi. Mi diverto tantissimo. Domani ho allenamento e nel fine settimana si gioca, devo farmi trovare in forma. Anche a 60 anni».

Marco Solfrini si sente il giocatore bresciano più forte di tutti i tempi?

«Ormai no. Pietro Aradori mi ha già superato, anche se gli manca ancora un alloro con la Nazionale. Mi piace quando lo vedo giocare, faccio il tifo per lui. Ha personalità oltre che talento. Non rifiuta mai i tiri che deve prendersi e negli anni è diventato anche un ottimo difensore».

Sarebbe bello vederlo un giorno con la maglia di Brescia...

«Per un bresciano giocare per la propria città è davvero impagabile».

* Cristiano Tognoli (dal GdB del 30 gennaio 2018)

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato