Stefano Benni, due storie americane e Trevi: 9 libri per settembre

Si avvicina l’autunno – ce ne ha già dato un assaggio fra acquazzoni e bigi pomeriggi di pioggia –, la stagione ideale per abbandonarsi al divano e lasciarsi travolgere dalle piccole e grandi storie degli altri. Per il ritorno del nel nostro bookclub, dopo la pausa agostana, abbiamo scelto di partire con un omaggio a Stefano Benni, scomparso proprio nei giorni scorsi. Seguono una serie di proposte a predominanza rosa che comprendono vecchie e nuove uscite editoriali: due romanzi americani capaci di suscitare inaspettate nostalgie; un’incursione mediterrannea nel mondo di nonna Peppinella con Emanuele Trevi e ancora un viaggio nella Vienna del 1937. A chiudere il ritorno in libreria di Flavio Soriga.

Due storie americane al femminile,

«Bar Sport»

di Stefano Benni

(Feltrinelli, pp. 140, 10 euro)

Da dove cominciare per raccontare Stefano Benni, la sua opera, la sua imprevedibile genialità? Ora che non c’è più (è scomparso martedì 9 settembre) direi di cominciare… dal principio. Tornando a quelle pagine (nemmeno 150, per la verità) che lo proiettarono immediatamente nel firmamento dei grandi.

Correva l’anno (scusate l’enfasi) 1976 quando uscì «Bar Sport», esilarante raccolta di racconti brevi costruita intorno ad un simbolo di quegli anni. Il bar era il luogo dell’incontro, dello sberleffo e della vanagloria. Delle battute salaci e impertinenti (il politicamente corretto non era ancora stato inventato, almeno credo), delle spacconeria da macho e dei deliranti battibecchi su questo e quel campione.

«Bar Sport» ha portato nel nostro immaginario la «Luisona» (archetipo delle paste che paiono occhieggare per decenni dai contenitori posti sui banconi di certi bar), ha lodato quelle attrazioni oramai desuete (il flipper con i suoi professionisti, il calcetto – o,nei bar di destra, calcio balilla- che altri non è se non il pincanello), ha illustrato le comparse così come le notti d’estate in cui il bar diventa il rifugio di chi non conosce vacanze. Un mondo frenetico e immobile allo stesso tempo, che ai ragazzi di oggi deve sembrare pura preistoria.

Che fare, dunque? Facile, rileggetelo o leggetelo per la prima volta. Nel primo caso, vi ricoprirà una «celeste nostalgia» (cit) che non vi abbandonerà per molto tempo. Nel secondo caso potrete scoprire come si passava il tempo parlando (e sparlando) senza social e telefonini, insultando (bonariamente) e non postando. E, soprattutto, ci si divertiva leggendo Benni. Leggetelo o rileggetelo, dunque. Non ve ne pentirete. E, se lo incontrate, salutatemi il geometra Buzzi

Rosario Rampulla, vicecaporedattore

«I sublimi segreti delle Ya-Ya Sisters»

di Rebecca Wells

(Marco Tropea Editore, 388 pagine, 15 euro)

C’è un lemma tedesco, «Fernweh», che descrive la nostalgia di un luogo dove non si è mai stati: una brama profonda e una malinconia per l’altrove, dove l’altrove non è sempre un posto. È un termine che rende con aderenza estrema ciò che si prova infilandosi nelle vite delle Ya-Ya Sisters e nei loro sublimi segreti. Quelli che danno il titolo al bestseller di Rebecca Wells, tradotto dall’inglese «Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood», appunto. Il volume pubblicato nel 1999 non è una novità editoriale e neppure lo è la sua deliziosa trasposizione filmica, che ormai risale al 2002. Eppure non è mai un brutto momento per parlare di un bel libro. E quindi per intrufolarsi nella vita di Vivi Abbott e delle altre Ya-Yas.

La trama ruota intorno a Siddalee Walker, affermata autrice teatrale, in rotta con l’istrionica madre Vivi dopo aver rilasciato un’intervista infelice in cui rivela gli altarini della sua infanzia. È il dramma. Le due si accapigliano, si minacciano, finiscono per parlarsi solo attraverso gli avvocati e alla fine si allontanano del tutto. Per ricucire la frattura scendono in campo le Ya-Yas, amiche-sorelle di Vivi fin dalla primissima infanzia, che recapitano a Sidda cimeli, lettere e diari che le permetteranno di ricostruire l’esistenza di sua madre e delle sue incredibili sodali.

Si sostanzia così un viaggio nelle profondità della Louisiana, fra paludi - bayou - e campi di cotone, splendide ville e lussuosi party, scodelle di gumbo e tumbler di bourbon. Ci sono le Ya-Yas bambine che scorrazzano nei boschi e si promettono lealtà ballando intorno al falò sotto la luna, e sempre loro a quindici anni, che per sfuggire all’afa nuotano nude nella cisterna dell’acquedotto comunale, sussurrandosi segreti. Ci sono i primi amori e i primi lutti, le lunghe notti e i giorni infiniti a sguazzare in acqua pancia all’aria, guardando le nuvole che scorrono e ingollando limonate. Ci sono grandi dolori e immensi traumi, la pervasiva presenza religiosa e l’intrinseca necessità di ribellione. Per le Ya-tas, sempre insieme, arrivano pure maternità e depressione, violenza e morte, resilienza e riscatto in un romanzo che è piuma e ferro insieme. Ma soprattutto zucchero filato. Quello delle fiere da bambini e delle estati che non finivano mai, fra tuffi, lucciole e stelle cadenti. La percepite la nostalgia che vi sale dalla pancia? Non so in Louisiana, ma io la chiamo «Fernweh».

Ilaria Rossi, redattrice Cronaca

«Le ragazze»

Di Emma Cline

(Traduzione di Martina Testa, Einaudi, 2016, pp. 334, 16 euro)

«Le ragazze» fu l’esordio di Emma Cline. Pubblicato nel 2016, è un libro che può certamente piacere a chi ama i memoir, i romanzi sociali e le narrazioni che scavano dentro storie e persone dalle vite affascinanti, pur macabre e inquietanti. In questo caso la penna si infila nelle pieghe della società americana degli anni Sessanta: l’autrice esplora, attraverso la storia di Evie, la fascinazione esercitata da un gruppo di giovani donne legate a una comune guidata da un leader carismatico e violento, ispirato a Charles Manson. Evie, sedicenne, guarda a quelle figure con un misto di attrazione e spaesamento: adolescenti apparentemente libere, ma in realtà intrappolate in dinamiche di potere e manipolazione.

La scrittura è limpida, dritta, e ha la capacità di restituire il senso confuso di un’età in cui il desiderio di appartenenza si intreccia al rischio di perdersi. Non è la cronaca di un fatto di sangue (che resta comunque sullo sfondo), ma il ritratto di un’adolescenza fragile, di uno sguardo che riconosce troppo tardi i segni di una violenza strisciante. Un romanzo di formazione che unisce la ricostruzione storica a una voce narrante intima, sospesa tra inquietudine e nostalgia. La forza del romanzo non sta tanto negli eventi: a renderlo così potente è la tensione emotiva che precede il clou dei fatti.

Sara Polotti, redattrice Web

«Uomini à la carte»

di Francesca Negri e Anna Mazzotti

(Leonardo J. Edizioni, pp.144, 19.90 euro)

Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. E, magari, se siamo compatibili. Nel mondo goloso e patinato dei gastronauti, che fondono la passione per cibo e vino con la ricerca (non spasmodica, per carità) dell’anima gemella, quantomeno a tavola, spicca il libro «Uomini à la carte» (È facile trovare il partner ideale se sai cosa mangia e cosa beve) di Francesca Negri e Anna Mazzotti.

Miscelando i toni, unendo a riflessioni serie su cibo e attitudini a divagazioni in cui scoprire se un uomo è più «cannolo siciliano», o «bimby», se non addirittura «profiteroles» o «selvaggina», le due autrici disseminano il volume di intuizioni sagaci e consigli utili. Come quanto suggeriscono di «riaccompagnare a casa ed affidarlo alla mamma» l’uomo che ordina pizza con würstel e patatine (aspirante fidanzato avvisato…). Ma ci sono anche suggerimenti che sanno di bon ton e non solo, come la giusta distanza da tenere a tavola in una cena a due o il corretto approccio al bicchiere (tradotto, come afferrarlo senza sembrare un uomo delle caverne).

Donne, leggetene e… bevetene ogni riga. Quanto agli uomini, vi aiuterà – col sorriso – a riflettere su malefatte del passato e su come non commettere più in futuro. Per chi avesse voglia di approfondire ulteriormente la questione, giovedì 18 settembre alla vineria Ananke Forno e Storie di Brescia (in via Solferino 38), le due autrici saranno protagoniste a partire dalle 19 di un evento speciale. La partecipazione è gratuita. È gradita la prenotazione.

«Mia nonna e il Conte»

di Emanuele Trevi

(Solferino, 2025, 128 pp., 15 euro)

Chissà se Peppinella, la «nonna mediterranea» di Emanuele Trevi, figura mitica della sua infanzia, protagonista della delicata storia d’amore (amore?) di «Mia nonna e il Conte» è esistita davvero. Non lo so, non sono andata a cercare su Wikipedia la genealogia dello scrittore – di cui, confesso, sono una vera fan – e nemmeno riscontri geografici sulle mappe della Calabria. Perché mi sono fatta l’idea che il romanzo (romanzo?) dell’autore romano viaggi in realtà in quel limbo leggero tra ricordo e fantasticheria che nutre la scrittura. E che Trevi, meraviglioso narratore di storie sempre poggiate sul terreno solido dell’esperienza personale e della ricostruzione biografica («Due vite» sugli scrittori Rocco Carbone e Pia Pera, «Qualcosa di scritto» su Pier Paolo Pasolini e Laura Betti, «La casa del mago» sul proprio padre eminente psicoanalista…) questa volta abbia voluto abbandonarsi al ricordo confortante, e accompagnare con esso il lettore, di un momento magico dell’infanzia e dell’adolescenza, di quel momento in cui tutto può essere.

Una sorta di personale «Recherche» con protagonisti, anziché Guarmantes e Swann, la nonna Peppinella, vedova pacificata, matriarca al centro del suo cosmo-giardino, appassionata di Beautiful e di chiacchiere di paese; e il Conte culture di storia borbonica che in quel giardino, un giorno, chiese il permesso di transitare. Nessun colpo di fulmine, piuttosto un crescendo di cortesie e attenzioni reciproche, contenute nella perfetta misura che solo le persone d’un altro tempo sanno disegnare.

Trevi osserva, adolescente ombroso appassionato di libri e lettura, ma inevitabilmente attratto da questo inedito e inspiegabile incontro capace di irradiare attorno a sé armonia. E osserva, adulto che si interroga sullo scorrere del tempo, sugli enigmi dell’esistenza (la propria, soprattutto), sulla fatalità degli incontri e degli eventi. Costruendo un testo che si legge in un pomeriggio, dal ritmo impeccabile, compresi alcuni scarti di registro e inserti al limite del comico, e – ne sono convinta – divertendosi a prendere in giro il lettore, quando inserisce dotte note a piè di pagina, o disquisisce sulla teoria del romanzo, smentendo il sé stesso romanziere.

Ma questo conta poco. Conta che, al termine delle poco più di cento paginette, resta il prezioso regalo offerto da «quei due (che) chissà come, erano riusciti a rallentare il tempo». La testimonianza di un potere che non può mutare «la natura delle cose, dotata delle sue inflessibili leggi nullificatrici». Ma che può addolcirla, lasciando dietro di sé «il profumo delicato e inafferrabile dell’eterno». Che si chiami amore?

Giovanna Capretti, vicecaposervizio Cultura

«Ritratto di gioventù»

di Valerio Masini

(Bookabook, 2025, pp.183, 17 euro, ebook 6,99 euro)

Diventare adulti è come attraversare un ponte sospeso: da una parte l’adolescenza, dall’altra un mondo che chiede responsabilità, scelte e coraggio. È un passaggio difficile che spesso lascia ferite. Ed è proprio lì che i personaggi del romanzo «Ritratto di gioventù» si muovono: giovani costretti a fare i conti con il dolore, con parti di sé ancora sconosciute e con una società che non li comprende a pieno.

Il romanzo, che alterna momenti di introspezione a colpi di scena del giallo psicologico, è una storia che non vuole dare risposte facili, ma restituire domande urgenti: come si affronta la sofferenza? Esiste un antidoto?

A scriverlo è Valerio Masini, trent’anni, docente di inglese di Verolanuova, che con questo libro firma il suo esordio. Con una scrittura capace di dare voce a un disagio interiore troppo spesso soffocato dalla società, Masini accoglie il grido interiore dei giovani. E nel farlo lascia al lettore una riflessione: provare dolore non solo è umano, ma anche salvifico perché è proprio dentro questo dolore che nasce la possibilità di rinascere. Ma perché questo accada la via da percorrere è una sola: attraversarlo.

Nada El Khattab, redattrice Web

«Elogio dell’auto-sovversione»

di Luigino Bruni

(Edizioni Città Nuova, pp. 100, 13 euro)

Ci sono tomi monumentali, da cui si fatica a cavare una rapa, e libricini dal peso quasi inconsistente ma che contengono tanti semi da fecondare un deserto. «Elogio dell’auto-sovversione» di Luigino Bruni (edizioni «Città nuova») appartiene a questa seconda categoria per distacco.

Un saggio breve, ma sapido e ricco di spunti, interessante sia per i destinatari che l’autore aveva in mente quando lo ha partorito, cioè le «organizzazioni a movente ideale» (associazioni, fondazioni, circoli, imprese sociali, chiese, gruppi…), sia per ciascuno di noi, in quanto cittadini, lavoratori, esseri umani in costante relazione gli uni e gli altri.

Il tutto trae spunto da un’espressione introdotta nelle scienze sociali dall’economista Otto Albert Hirschman, che definì la «auto-sovversione» come «la virtù, rarissima, di mettere in discussione le proprie certezze, di non cercare nelle cose che accadono gli elementi che confermano le nostre idee, bensì quelli che e negano o le sfidano». È soltanto attraverso l’auto-sovversione che, secondo l’autore, si contrasta uno dei mali universali del nostro tempo: l’ideologia.Tutte le ideologie, le «idolatrie sofisticate» che impediscono la crescita, facendo via via diminuire l’interesse per le idee diverse e dunque privilegiando la compagnia esclusiva dei propri simili, fino ai casi più estremi, dove si aggiunge pure un senso di persecuzione.

Per combattere l’ideologia non esiste altra via che distruggerla. Ed è proprio in questa opera di distruzione paziente, capillare, sagace, che Bruni si impegna, denunciandone contorni, contenuti, limiti, consigliando una riflessione lucida e poi un cammino a ritroso, «un tornare a casa, diminuendo, semplificando, decostruendo, smontando gli imperi di sabbia che sono stati costruiti». Soltanto dopo aver «distrutto» si può ripartire, rinnovando il carisma originario, come sanno fare i veri riformatori, coloro che «raccogliendo le pietre di ieri, a volte anche le macerie, possono di nuovo edificare».

La lezione che ne deriva è di ottimismo, di speranza: mai temere gli scossoni o nei casi estremi il crollo, poiché in essi è comunque contenuta una forza, la quale può essere indirizzata verso il buono, attualizzando e rendendo vivo ciò che invece rischiava di camminare ma da morto.

Giorgio Bardaglio, vicedirettore

«Nome in codice: Hedy»

Di Alessandra Sala

(Libraccio editore, 2025, pp. 100, 12,35 euro)

La Vienna del 1937, i corridoi dorati di una casa borghese e la voce inquieta di una quindicenne che si affaccia alla vita. Inizia così «Nome in codice: Hedy», il nuovo romanzo di Alessandra Sala, che racconta un’amicizia intensa e segnata dal destino, sullo sfondo degli anni più oscuri del Novecento. La protagonista è Laura, rimasta orfana e costretta a lavorare come cameriera dell’attrice Hedwig Kiesler, giovane moglie di uno degli uomini più ricchi d’Austria. Dal loro rapporto di complicità e curiosità scientifica nasce una svolta inattesa: la sera del suo compleanno Hedy, destinata a diventare la diva hollywoodiana Hedy Lamarr, fugge di casa drogando con una tisana la ragazza. Per Laura sarà l’inizio di un lungo viaggio che la porterà in Provenza, tra campi di lavanda e Resistenza francese.

Sala intreccia due destini paralleli: da un lato la celebrità internazionale di Hedy, attrice e inventrice di un sistema di comunicazione che getterà le basi per il wireless; dall’altro il coraggio silenzioso di Laura, che sceglie la lotta partigiana. Ne nasce un romanzo intenso, che alterna pagine di dolcezza a momenti drammatici, senza perdere tensione narrativa. Con uno stile limpido e scorrevole, l’autrice illumina due figure femminili che, in contesti diversi, rivendicano il diritto di autodeterminarsi. «Nome in codice: Hedy» è insieme racconto di formazione, romanzo storico e riflessione sulla libertà: un omaggio alla forza delle donne, alla memoria e al futuro che nasce dall’invenzione e dal coraggio.

Marco Tedoldi, redattore Cronaca

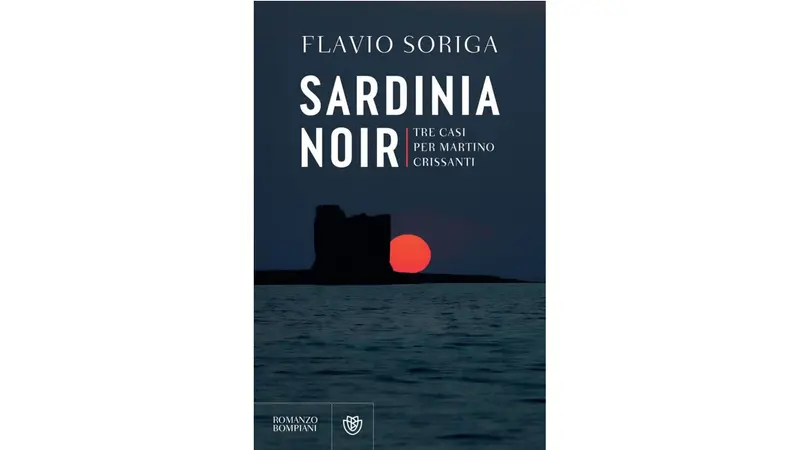

Sardinia Noir - Tre casi per Martino Crissanti

dI Flavio Soriga

(Bompiani, 2025, pp. 432 pagine, 19 euro)

Si scrive «Sardinia Noir», si legge «Kalashnikov», «Neropioggia» e «Metropolis». Il ritorno in libreria di Flavio Soriga, scrittore sardo ed esponente di quella nouvelle vague isolana che include autori come Marcello Fois e Salvatore Niffoi, è in realtà l’aggiunta di un nuovo capitolo alla saga in giallo di un personaggio caro a chi da tempo è lettore del romanziere di Uta. Martino Crissanti, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, lo abbiamo conosciuto vent’anni fa nel microcosmo di Nuraiò, alle prese con l’omicidio di un’insegnante bella e disinibita, nel cuore di un paese sospeso in un tempo passato (Neropioggia), e lo abbiamo ritrovato dieci anni più tardi intento a indagare su un altro assassinio, quello di una giovane donna della Cagliari bene che lo spinge tuttavia ad attraversare anche le sincopi esistenziali delle periferie del capoluogo, in cui la vita è decisamente meno glamour (Metropolis).

Ora questo insolito investigatore - laureato in antropologia, indagatore della sua terra e degli animi umani ancor prima che di vicende delittuose, cui la vita non fa sconti ma che con qualche disincanto tiene testa agli incerti della sua esistenza - si misura con una vicenda degna delle cronache più recenti. Quella degli assalti ai portavalori, delle bande che li portano a termine con spietata lucidità e di chi sui furgoni blindati si guadagna da campare. Il capitolo inedito della saga, che l’editore Bompiani - come racconta lo stesso autore - ha scelto di proporre per primo nel volume che raccoglie la trilogia di Crissanti, è in realtà cronologicamente successivo agli altri due e ci mostra un protagonista ormai più maturo e capace di uno sguardo più posato e acuto sulle cose del mondo.

Quello che ci consegna Soriga nelle circa 80 pagine di questo nuovo romanzo breve o racconto lungo è uno spaccato di Sardegna ancora diverso, un hinterland, verrebbe da dire, di fondazione, ben lontano dalle atmosfere della quasi archetipica Nuraiò. E al contempo anche i personaggi muovono in vicende personali e familiari più intricate e lontane dai modelli del borgo. Specchio di tempi mutati, come mutato è lo stile che lo scrittore, classe 1975, sceglie per narrarli, più asciutto, meno incline al lirismo degli esordi, eppure non meno incisivo. Ripercorrendo le pagine di ieri e di oggi Soriga - che peraltro non ha al suo attivo altre escursioni nel mondo del noir - pare scegliere anche in questo caso la via del giallo quasi come strategia per indagare i tanti volti di una regione mai da cartolina. Una via molto simile a quella di un certo Manuel Vázquez Montalbán. All’eco di Giulio Angioni - alla cui memoria la raccolta è dedicata - si accosta quella di Sergio Atzeni, in questi giorni ricordato per i trent’anni dalla prematura scomparsa, travolto il 6 settembre 1995 da un’onda a Carloforte, quasi rapito dal suo mare - pioniere di quella stirpe di talenti dell’isola che rifugge lo stereotipo pastorale di un’eterna Barbagia. «Credo che la Sardegna vada raccontata tutta» scriveva l’autore di «Passavamo sulla terra leggeri», al cui titolo peraltro è ispirato quello del festival («Sulla terra leggeri», appunto) che annualmente proprio Soriga organizza sin dal 2007.

Gianluca Gallinari, caporedattore

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

@Domenica

Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.