Dalla tv ai rotocalchi, i media seducono l'Italia del boom

È il 3 gennaio 1954 e in Italia nasce la televisione. Sullo schermo compare per la prima volta «Rai-Radiotelevisione italiana». È alla televisione, alla radio, al cinema e a un uso incrociato di questi media legati alla cultura e al divertimento che è dedicato il terzo degli approfondimenti storici sugli anni del miracolo economico. A partire dagli anni Cinquanta - come ben precisa la storica Emanuela Scarpellini - si assiste a due importanti fenomeni legati al tempo libero.

Mix di consumi domestici

Si sviluppano i consumi culturali «domestici». Si afferma cioè la «tendenza dei consumatori a consumare sempre meno all’esterno e sempre più nella propria casa». Spingono in questa direzione la radio (chen nel triennio 1957-1959 raggiunge il picco di sei milioni di abbonamenti) e la televisione (che dal 1954 al 1970 registra quasi dieci milioni di canoni pagati). Un mezzo rafforza l’altro.

Il secondo fenomeno è un «mix di consumi, dovuto alla moltiplicazione dei media disponibili», a cui occorre aggiungere la carta stampata. Dai quotidiani alle riviste settimanali, dai mensili ai libri, senza dimenticare i fotoromanzi. Un settore, quello della carta, che trae vantaggio dall’aumento dell’obbligo scolastico, dalla scuola media unica, dalla lotta alle sacche di analfabetismo.

Non solo si fruisce in modo incrociato di questi media. Si assiste anche alla cosiddetta «cross-fertilization», ossia al fatto che un media rafforza un altro. In che modo? Semplice. I rotocalchi si occupano di televisione e ne spronano l’uso. I fotoromanzi racchiudono le caratteristiche di cinema e fumetti. I programmi della radio sono rilanciati dalla televisione.

La tv e suoi effetti

È proprio il piccolo schermo a sprigionare sugli italiani la seduzione più forte sebbene inizialmente sia riservato a una clientela benestante per il costo vuoi dell’apparecchio vuoi delle continue riparazioni tecniche di cui necessitava. Manca inoltre una copertura della rete televisiva sull’intero territorio nazionale. Non solo. Ad una più massiccia diffusione ostano anche le perplessità di parte del mondo cattolico - afferma lo storico Riccardo Brizzi - «di fronte ad un oggetto il cui costo elevato avrebbe acuito la percezione delle disparità esistenti nel corpo sociale».

Si pensi ad esempio all’invito rivolto ai sacerdoti nel 1956 da monsignor Luigi Oldani - appoggiato anche dal nostro illustre concittadino Giovan Battista Montini, allora arcivescovo di Milano - affinché i preti non avessero nelle proprie canoniche un «oggetto di lusso che è certo in contrasto con la povertà o la miseria di molti fedeli». A partire dal 1960 la televisione penetra in tutta Italia, favorita anche dalla progressiva affermazione del pagamento a rate. Si diffonde in modo particolarmente veloce nelle regioni del Sud dove l’incidenza del piccolo schermo rispetto al totale nazionale tocca ben il 25%.

Il boom

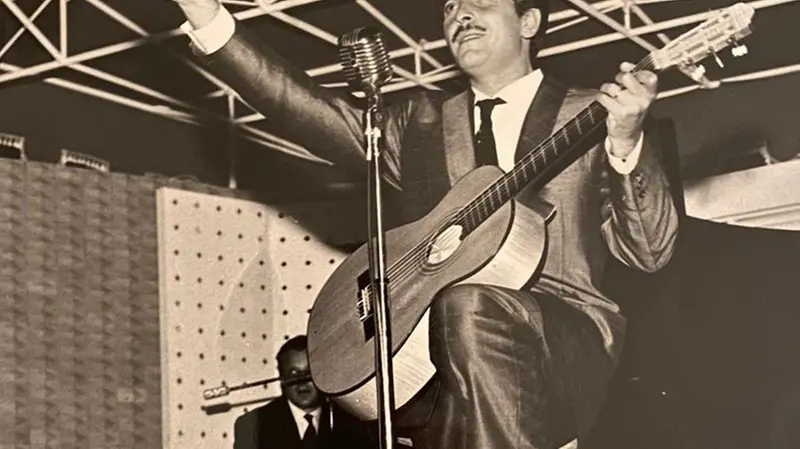

Sono gli anni, questi, del quiz «Lascia o raddoppia?» di Mike Buongiorno, della rubrica «La posta di Padre Mariano» dell’omonimo frate torinese, dei primi telegiornali con Gianni Granzotto e Ugo Zatterin, della trasmissione «Voci e volti della fortuna», della «Tv dei ragazzi» del Mago Zurlì, del «Carosello», del varietà «Canzonissima», del «Musichiere», del programma «Non è mai troppo tardi» per insegnare a leggere e a scrivere agli italiani.

Le trasmissioni televisive propongono nuovi modelli e stili di vita, specialmente legati alle tendenze d’oltreoceano. Si pensi ad esempio all’operazione dei commediografi Pietro Garinei e Sandro Giovannini che portano in Italia la commedia musicale all’americana dando vita a giochi di luce raffinati, a una coreografia e a una regia di alto livello, in due parole, a «Studio Uno» con le gemelle Kessler, Mina e Don Lurio con i suoi balletti.

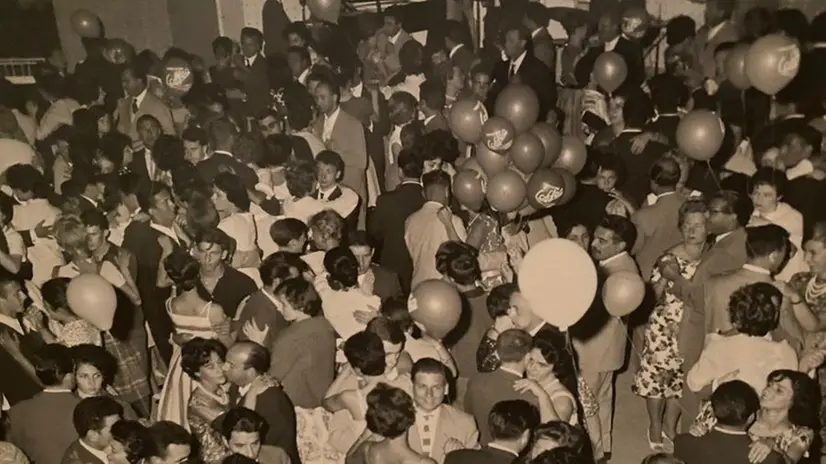

Un rito, questo delle danze, che ben presto spopola nelle case italiane nonostante la crociata della Chiesa contro il ballo moderno (bacchettato come «l’insano vizio») e l’atteggiamento contraddittorio della cultura comunista che oscilla tra il timore per la natura «pericolosa» della danza - troppo vicina all’«edonismo borghese» e alla sfera americana - e la constatazione della passione contagiosa per il ballo registrata alle feste delle Case del popolo per nulla indifferenti a quella voglia di leggerezza che irrompe nell’Italia del dopoguerra.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato