Il bocàl dei greci e quello del Càrmen

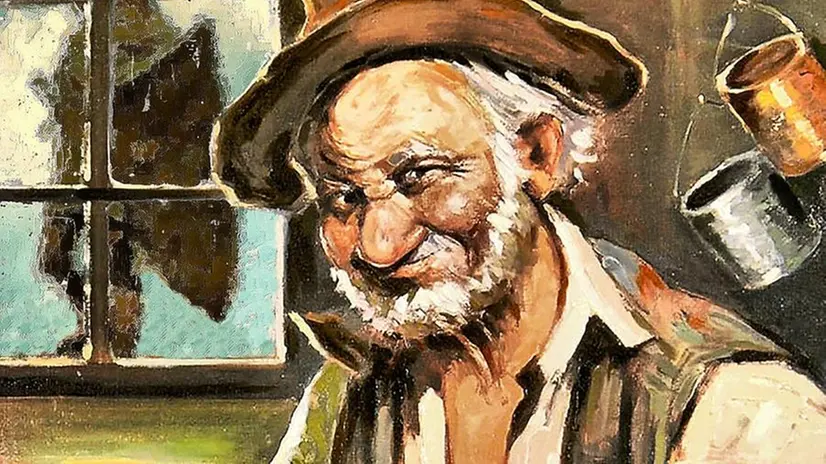

«Prèst càzi ma el bochal / toi l’acqua de lavàl / cori a cavà del vi...» (Svelta prendo il boccale / lo lavo con l’acqua / corro a spillare del vino...) Nel suo dialetto bresciano - così lontano ma così vicino al nostro - a metà del 1500 Galeazzo dagli Orzi fa parlare la sua Flor da Cobiàt che racconta di come, da brava massaia, gestisce la casa. Al centro del gesto della nostra massera da bé - compiuto per preparare la tavola mentre il missér sta rientrando a casa - c’è il bocàl. Parola che ha una sua storia bella ricca.

Non priva di trabocchetti. Anzitutto la radice. Andando indietro nei secoli (in questo caso addirittura nei millenni) arriviamo al greco antico, dove il termine baukàlion indicava - come ci ricorda il dizionario etimologico di Francesco Bonomi - per lo più «un vaso di terra cotta, di larga pancia, per uso e misura di vino». Uno sviluppo naturale, nel nostro dialetto, del termine bocàl è l’epiteto bocalér, che indica chi usi il boccale da vino con insistenza. Di fatto un beone. Da tutt’altra origine arriva invece l’aggettivo bocalù, che definisce una persona disposta a credere alle più sfacciate fandonie.

In sostanza, uno che proprio come i pesci... abbocca. Ma lo slittamento di senso più pericoloso avviene quando bocàl indica sì un contenitore di liquidi, ma non di vino. Il tutto risale a quando nelle case non c’erano i servizi con acqua corrente. La soluzione sta in quella canzoncina da osteria: «Nóter de Brèsa, de Brèsa del Carmen, al vaso da notte ghe dìsem bocàl...». Attenzione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato