Matematica/1. Sezione aurea, ricerca della divina proporzione

Sezione aurea, numero aureo, divina proporzione: sono solo alcuni dei nomi attribuiti ad un rapporto matematico speciale, rivelatore di proprietà numeriche incredibili, associato sin dall'antichità all'idea di equilibrio, perfezione e armonia. Da Pitagora a Euclide, passando per Vitruvio, Fibonacci, Luca Pacioli, Leonardo, Leon Battista Alberti e Keplero, sino a Roger Penrose e Le Corbusier: matematici, biologi, artisti, architetti, musicisti di ogni tempo hanno analizzato la sua presenza, spontanea o voluta, in moltissime discipline. La sua storia documentata inizia intorno al 300 a. C. con Euclide, che nel VI libro dei suoi Elementi ne dà una definizione geometrica.

In sintesi, Euclide spiegò che un segmento può essere diviso in due parti, in modo tale che la parte maggiore sia media proporzionale tra l'intero segmento e la parte minore.

La parte maggiore (AS) è la «Sezione aurea» del segmento.

Il rapporto tra un segmento e la sua sezione aurea, (uguale a quello tra la sezione aurea e la parte minore) è il «numero aureo» (phi): un numero irrazionale, cioè un numero decimale illimitato non periodico, il cui valore approssimato è 1,618034.

= AB/AS = AS/SB 1,618034

Un rapporto che Luca Pacioli definì Divina Proporzione nel suo omonimo trattato del 1509, illustrato da Leonardo. Leonardo stesso approfondì il discorso applicato alle proporzioni umane e nel suo celeberrimo Uomo Vitruviano il rapporto tra il lato del quadrato e il raggio della circonferenza è proprio il numero aureo.

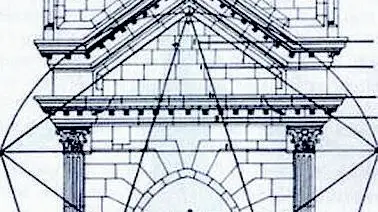

Il numero aureo trova infinite applicazioni nella geometria piana e solida. A partire dai rettangoli aurei, i cui lati rispettano tale rapporto, pure descritti da Euclide (Elementi, libro II): rettangoli dalle caratteristiche affascinanti, capaci di rigenerarsi e di ampliarsi all'infinito conservando la proporzione tra i lati con semplici addizioni o sottrazioni di quadrati aventi per lato una delle dimensioni. Rettangoli che la mente umana pare prediligere spontaneamente, come dimostra un'indagine del 1879 dello psicologo Fechner, e che, per il loro istintivo richiamo all'armonia, sin dall'antichità sono stati utilizzati in opere d'arte e monumenti. I rapporti tra numerosi degli elementi architettonici del Partenone, del tempio della Concordia di Agrigento, dell'Arco di Costantino e perfino della Grande Piramide di Cheope sono riconducibili al numero aureo, così come quelli delle cattedrali Medievali, da Notre Dame al duomo di Colonia. Il Rinascimento, anche grazie a Luca Pacioli, segna l'introduzione certamente voluta della divina proporzione in architettura e in pittura, come dimostrano le opere di Leon Battista Alberti, Botticelli e, più tardi, di Palladio. Le Corbusier, nel '900, oltre a fare del rettangolo aureo l'elemento essenziale dei propri progetti, sviluppò il Modulor, una scala basata sui rapporti aurei generati dalla distanza tra alcuni punti della figura umana.

Dal rettangolo aureo si traccia facilmente la spirale aurea o logaritmica, mentre interessantissimo è il legame del numero d'oro con il pentagono regolare, nel quale è possibile disegnare una stella a cinque punte, il pentacolo, anch'essa basata sulla proporzione aurea.

Stefania Baiguera

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato