10 libri per quest’estate e la storia del perché leggiamo in spiaggia

Qualche anno fa il Newyorker ha raccontato la storia delle letture estive. Questo piccolo piacere stagionale pare essere nato alla fine dell’Ottocento, quando durante l’estate si cominciò a fuggire dalle città per spiagge e luoghi ameni che permettessero di staccare dall’industriosa e industriale quotidianità, spinti anche dagli articoli di giornale che descrivevano e pubblicizzavano le località di villeggiatura. L’industria editoriale (si parla di quella americana, ma quella europea seguì a ruota) cavalcò così un nuovo mercato in ascesa, trovando e spingendo nuovi prodotti che riempissero le giornate di vacanza rendendole ancora più piacevoli.

Ciò che volevano fare era rendere attrattiva e rispettabile la lettura estiva anche al pubblico vittoriano che non amava i romanzi sensazionalistici ritenuti volgari e dozzinali. Le case editrici promossero allora liste di letture estive e edizioni speciali e la letteratura iniziò a rappresentare con consapevolezza l’immagine del lettore raffinato che si immerge nel libro durante le vacanze. La lettura estiva divenne così non solo uno strumento di crescita intellettuale, ma anche un simbolo di uno stile di vita raffinato.

Da allora tra giugno e luglio tutte le riviste e tutti i giornali propongono le liste dei romanzi e saggi da leggere sotto l’ombrellone o su una sdraio vista Dolomiti. Lo facciamo anche qui, con i consigli di lettura dei giornalisti e delle giornaliste della redazione.

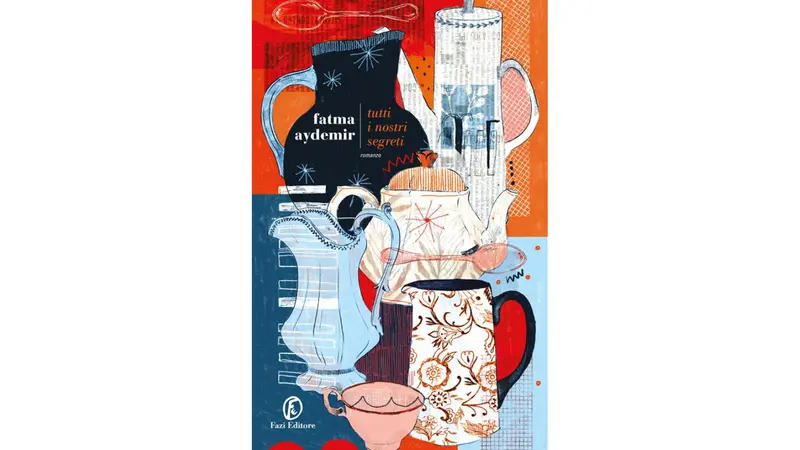

«Tutti i nostri segreti»

Di Fatma Aydemir

(Traduzione dal tedesco di Teresa Ciuffoletti, Fazi, 324 pp., 18.50 euro)

Chi siamo? A chi apparteniamo? Da dove veniamo e dove siamo diretti? Quali legami di sangue, di terra, di lingua determinano il nostro destino? In un’epoca di nomadismi e incertezze, la storia raccontata da Fatma Aydemir (Karlsruhe, ex Germania Ovest, 1986) in «Tutti i nostri segreti» diventa emblematica di una condizione generalizzata. E la vicenda dei suoi sei personaggi (padre, madre, quattro figli, immigrati in Germania dalla Turchia) perde i connotati dell’appartenenza etnica, per farsi specchio di dinamiche che appartengono a tutti.

Dopo anni di sacrifici e duro lavoro in fabbrica, giunto alla pensione Hüseyin vuole fare un regalo a sé e alla sua famiglia che è riuscito a riunire in Germania. Con i risparmi accantonati acquista un appartamento a Istanbul, terra d’origine, e sogna il ritorno a casa, nel Paese in cui potrà non sentirsi straniero e discriminato, dove i suoi figli potranno vivere da pieni cittadini.

Il sogno s’infrange a poche pagine dall’inizio. L’uomo muore d’infarto nella casa appena completata, di cui non ha ancora parlato a nessuno. Voleva fare una sorpresa. E sorpresa (amara) è per la moglie Emine e per i figli, che d’urgenza devono raggiungere la Turchia per i funerali.

Il ritorno nel Paese d’origine è una resa dei conti per tutti, con il proprio vissuto familiare, con la memoria oscura delle radici, soprattutto con se stessi. Per l’adolescente Ümit la scoperta inquieta della propria sessualità; per Sevda, la figlia maggiore, il bilancio di una vita combattuta contro imposizioni familiari e pregiudizi per la conquista della propria indipendenza di madre divorziata e imprenditrice; per la ribelle Peri, studente universitaria, la ricerca di un approdo oltre la messa in discussione dei valori patriarcali; per l’inquieto Hakan la maturazione del ruolo di nuovo capofamiglia, oltre le velleità dei soldi facili. Per la madre Emine l’occasione per aprire il cuore e (forse) fare pace con il proprio doloroso passato.

Fatma Aydemir accompagna i suoi protagonisti nel viaggio a ritroso dalla Germania della modernità e della (sognata) prosperità, alla Turchia che nasconde gli inconfessabili segreti del titolo, forte anche della propria esperienza di tedesca di seconda generazione, a metà del guado tra la piena inclusione nella società europea, e il peso della tradizione da rispettare e dei pregiudizi da smentire. E costruisce, attraverso le voci in prima persona dei protagonisti, una sorta di giallo incalzante, in crescendo fino all’epilogo inatteso e il finale aperto. Con una certezza: indietro non si può tornare.

Giovanna Capretti, caposervizio Cultura

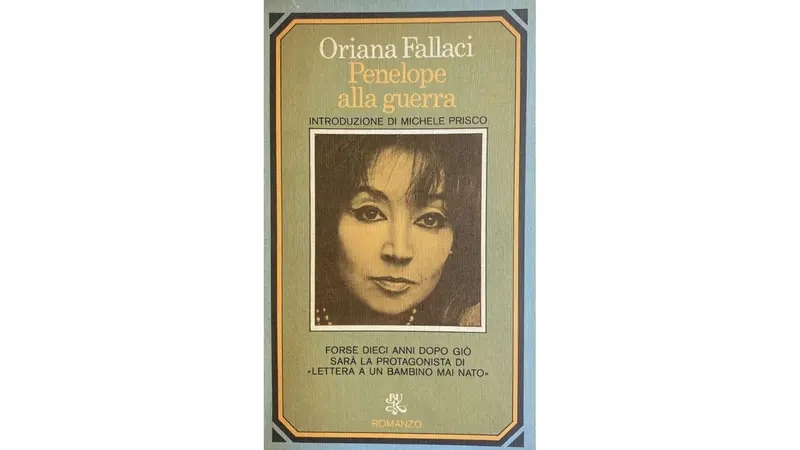

«Penelope alla guerra»

Di Oriana Fallaci

(Rizzoli, 2009, pp. 276, 12 euro, ebook 7,99 euro)

Non è una novità in libreria, ma è uno di quei romanzi che restano attuali anche dopo mezzo secolo. Non solo perché è interessante leggere la prima opera narrativa della giornalista Oriana Fallaci, ma anche perché in quest’opera ambientata a New York si leggono tra le righe tantissime cose. Com’era Manhattan tra gli anni Cinquanta e Sessanta, dove si usciva, come si comportavano gli intellettuali e l’alta borghesia… Per esempio: Fallaci parla spesso delle persone attaccate alle loro radioline transistor e l’immagine dei newyorkesi che passeggiano con le radio all’orecchio è molto simile a quella dei newyorkesi d’oggi con gli occhi sempre sullo smartphone.

Questo romanzo è dunque per chi ama la bella scrittura, per chi apprezza le trame che intrecciano le relazioni umane alle analisi sociali e antropologiche, ma anche per chi ha divorato serie come «Mad men». Fallaci, raccontando le vicende della sceneggiatrice Giò espatriata per lavoro in America e ammaliata dal veterano Richard, descrive l’interiorità di una donna del secolo scorso che anela all’indipendenza e alla libertà – non solo sessuale – con grazia, ferocia, ingenuità e schiettezza.

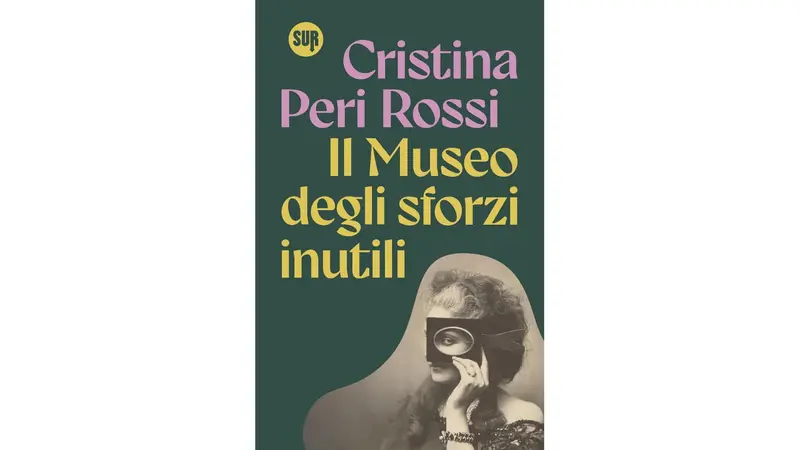

«Il museo degli sforzi inutili»

Di Cristina Peri Rossi

(Traduzione di Vittoria Spada, Sur, 2025, pp. 180, 17,50 euro, ebook 9,90 euro)

Ci sono dettagli che sembrano minuscoli, persino banali. Eppure, se li guardi bene, si aprono come una matrioska: ogni strato rivela un’altra domanda. È questa la sensazione che accompagna chi legge «Il museo degli sforzi inutili» di Cristina Peri Rossi, appena ripubblicato da Sur nella traduzione – ancora efficace – di Vittoria Spada. Uscito per la prima volta in spagnolo nel 1983, e già apparso in Italia nel 1997 per Einaudi, il libro oggi ritorna acuminato, pronto a parlare al nostro presente.

Si comincia proprio da lì, dal racconto che dà il titolo all’intera raccolta: un museo bizzarro, malinconico e surreale, dove sono esposti gli sforzi inutili dell’umanità perpetrati nel tempo. Ma non quelli eclatanti, da prima pagina. No: gli sforzi minimi, silenziosi, personali. L’uomo che tentò di volare sette volte con attrezzi sempre diversi; la donna che voleva dipingere un quadro; chi provava a non avere paura; chi cercava di essere immortale. Nessuno fa la fila per entrare in questo museo. Non si celebrano imprese, non si omaggia il successo. Si contempla, piuttosto, ciò che resta, i gesti che non hanno prodotto nulla e che – proprio per questo – raccontano tutto. A custodire questo spazio c’è Virginia, un’impiegata strabica che veglia sui ricordi come se fossero animali in via d’estinzione. È lei a ricordarci che la vita non si lascia osservare da un solo lato. Bisogna spostarsi, inclinare lo sguardo, accettare che la direzione non sia mai una sola.

Il secondo racconto, «Sulla corda», entra in un registro altrettanto sospeso e ci catapulta tra il mondo di Italo Calvino e quello di Janne Teller. Solo che qui, il protagonista non vive sugli alberi come Cosimo Piovasco di Rondò ne Il barone rampante, né si estrania dal mondo come Pierre Anthon nel Niente. La casa del personaggio del racconto di Peri Rossi è una corda, tesa e inaccessibile. Nessuno sale, nessuno lo raggiunge. Solo un vecchio funzionario in pensione lo osserva da terra, una figura a metà tra il custode e il padre, incaricato di vigilare senza comprendere fino in fondo. «Ogni creatura ha il suo spazio – dice – il mio è la corda». E in quella scelta radicale si aprono il vuoto e il bisogno, l’indipendenza e il legame, il desiderio di trovare il proprio posto quando nessun altro lo riconosce.

Come una trapezista, Cristina Peri Rossi si muove tra il grottesco e l’intimo, tra il sarcastico e l’onirico e con uno stile tagliente e visionario narra l’inutile per restituirgli dignità. Perché forse è proprio lì, in quegli slanci piccoli e ostinati, che si nasconde il senso di restare umani.

Nuri Fatolahzadeh, redattrice Cronaca

«Il ragazzo con la kefiah arancione»

di Alae Al Said

(Ponte alle Grazie Editore, pp. 448, 18 euro)

Anni Sessanta, Al-Khalil, la città che il mondo conosce come Hebron, nel cuore della Palestina. Le strade risuonano delle voci dei bambini, delle loro grida, dei loro sogni ancora intatti. Tra di loro c’è Loai, un ragazzo timido e dai capelli color arancione. È la città che pulsa di vita.

Ma ben presto la guerra arriva, veloce e inaspettata, e porta via tutto. Strappa via l’innocenza a Loai e a tutti gli altri bambini, li priva della possibilità di scoprire il mondo e di meravigliarsi. È così in Palestina, in quegli anni e ancora oggi: si diventa adulti prima del tempo. Non c’è altra scelta.

Un romanzo che è un atto di memoria. Un racconto crudo, sincero e lacerante di un popolo che continua a resistere. Amore, amicizia, dolore, fede, morte: c'è tutto. Ogni parola è intrisa di dignità, ogni pagina è una denuncia, un grido, una preghiera. L’autrice non cerca pietà, ma verità e ascolto. Un libro che è anche dichiarazione politica e morale: leggere «Un ragazzo con la kefiah arancione» è un invito scomodo, necessario, a guardare la realtà senza filtri.

Nada El Khattab, redattrice Web

«Sette brevi lezioni di fisica»

di Carlo Rovelli

(Adelphi, 2014, pp. 88, 13 euro, ebook 5,99 euro)

Un libricino piccolo piccolo, che si legge d’un fiato, in un pomeriggio, sotto l’ombrellone. Oppure un capitolo per volta, nelle distinte sere d’una settimana, prima di addentrarsi in quel sonno lieve che Einstein apprezzava, in quanto fecondo di intuizioni creative. Einstein non lo abbiamo citato a caso. Parla anche di lui il volumetto scritto da Carlo Rovelli, edito da Adelphi e che si intitola «Sette brevi lezioni di fisica».

Le sette lezioni riguardano nell’ordine: la teoria della relatività; la teoria dei quanti; la struttura del cosmo; le particelle; l’origine del cosmo; i buchi neri e la natura del calore; il ruolo dell'uomo.

La bravura eccelsa di Rovelli è quella di spiegarsi anche per chi di fisica non conosce un atomo, appassionando altresì coloro che a scuola la sopportavano come scabbia per un ovino. Dimenticatevi leve e forze, calcoli e formule, aprite invece la mente a una «visione». Un vedere nitido, con la mente, fenomeni che tuttavia vi sembreranno per la prima volta concreti, reali, titillando il palato al sapore dell’ignoto e facendovi affacciare su ciò che c’è di più abbondante e affascinante nell’intero universo: il mistero.

E se anche così mostrerete l’interesse che lo sguardo della mucca riserva al passare del treno, almeno a spanne saprete cosa si intende per «relatività» o «meccanica quantistica» o «particelle elementari». Per farla breve, vi basteranno tre ore di lettura piacevole per saperne di più che in tre anni di liceo. Come investimento, non è poco.

Giorgio Bardaglio, vicedirettore

«La donna della mansarda»

Di Davide Longo

(Einaudi, 2025,pp. 352, 19 euro, ebook 9,99 euro)

La trama c’è. E funziona. Una sorta di giallo statico che non lesina i colpi di scena. Ma, onestamente, mi interessa poco. Voglio semmai poter gustare ancora i distillati di burbera onesta del commissario Vincenzo Arcadipane. La lucida e disperata genialità di Corso Bramard. Anche l’arroganza civettuola dell’ineffabile Ariel. Personaggi talmente ben riusciti che ne potresti leggere per ore anche se non facessero niente.

Per no correre rischi, Davide Longo, che torna a dare vita ai sue personaggi più iconici, gli costruisce attorno una nuova, magistrale sfida investigativa. Con «La donna della mansarda» Longo allestisce un’indagine sulla scomparsa di Tina, una celebre artista dal passato tormentato e doloroso. Se Arcadipane vi lavora ufficialmente (vessando senza requie il povero Pedrelli), Corso vi viene trascinato da una donna che ne risveglia gli interessi sentimentali, Muriel Gallirossi, personaggio un po’ equivoco, ma apparentemente innocuo. Da questo intreccio prende il via una narrazione serrata, potente. Da cui è difficile staccarsi. Potere di Bramard e Arcadipane. Impossibile resistergli. Ah, certo. Ci sarebbe il resto della trama. Ma perché rovinavi la sorpresa?

Rosario Rampulla, vicecaporedattore

«L’ispettore Alì al Trinity College»

Di Driss Chraibi

(Nella raccolta «L’ispettore Alì e il Corano» con altri due romanzi della saga, traduzione di Giulia Colace, Marcos y Marcos, 2002, 13 euro)

Strano tipo l’ispettore Alì. Soggetto inconsueto nel variegato panorama dei detective di carta e inchiostro del Mediterraneo.. Uno dei pochi che al Mare nostrum guardano dalla sponda africana. Nella fattispecie quella marocchina, quasi a fare da contrappeso alla mole titanica dei Pepe Carvalho, dei Fabio Montale, dei Salvo Montalbano o dei Petros Markaris. E non è un caso che i romanzi della saga di questo poliziotto sopra le righe e fuori dagli schemi, uscito dalla penna di Driss Chraibi – considerato, pur scrivente in lingua francese, uno dei padri della letteratura marocchina contemporanea –, sia nella maggior parte dei suoi casi chiamato a confrontarsi con mondi altri rispetto a quello del suo Paese.

Così è in «L’ispettore Alì al Trinity College», tutto ambientato fra Londra e Cambridge, dove il protagonista viene spedito a indagare sulla morte della principessa Yasmina, studentessa nel prestigioso ateneo britannico. Capace di vestire un paio di jeans sdruciti come una più tradizionale djellaba, Alì – alter ego dell’autore, con cui condivide una moglie scozzese e la passione per il whisky di quella nobile terra - diviene elemento di confronto tra culture differenti e impietoso rivelatore di pregiudizi, luoghi comuni e falsi miti che smaschera con la carta dell’ironia più dissacrante. Alì è tutto fuorché politically correct: insofferente alle regole, veste – con compiaciuta facilità – i panni di quello che lui stesso considera lo stereotipo dell’arabo da B-movie. Ai suoi interlocutori, al momento di sfoderare la soluzione del caso, rivelerà il suo trucco, ammettendo di aver caricato il proprio personaggio, uno «non molto raccomandabile maleducato, indecente, borioso, inquietante, talvolta non credibile. In ogni circostanza, ho messo in risalto la mia differenza di arabo. [...] E così ho avuto piena libertà di risolvere l’enigma». Appassionato (con un compiaciuto e neppure lontanamente celato debole per l’universo femminile), fa dell’illogicità, talvolta solo apparente, il grimaldello per forzare i misteri su cui indaga, ma anche il più profondo trait-d’union tra la nostra cultura, quella araba e islamica e le tante contraddizioni che ne permeano una convivenza agli occhi di Chraibi più naturale di quanto storia, politica e incomprensioni abbiano reso.

Gianluca Gallinari, caporedattore

«Sinister, la città delle ombre»

Di Gareth Rubin

(Traduzione di Giuseppe Maugeri, Longanesi, 20254, pp. 304, 17 euro, ebook 9,99 euro)

Se state cercando un romanzo da leggere sotto l’ombrellone, e siete amanti delle atmosfere britanniche a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, «Sinister, la città delle ombre» è il libro che fa per voi. Gareth Rubin dopo il successo nel 2023 di «The turnglass, la clessidra di cristallo» ha deciso di rubare i personaggi al maestro Arthur Conan Doyle per dipingere un altro giallo/thriller storico. Suggestiva la scelta del doppio narratore, il dottor Watson – leggendario assistente di Sherlock Holmes da una parte, e Moran – lo storico braccio destro del professor Moriarty dall’altra –, che permette così al lettore di diventare l’ombra dei protagonisti attraverso un doppio punto di vista.

Per la prima volta i due grandi avversari si ritrovano dalla stessa parte della barricata con la necessità di risolvere due misteri che confluiscono in un unico grande caso. La versione di Holmes e Watson è probabilmente più vicina a quella della pluripremiata serie tv («Sherlock» della Bbc), ma lo stile resta quello di Doyle in un romanzo che è sì un tributo ben riuscito a una saga che fatto la storia della letteratura, ma è anche una storia originale con tutti i crismi per catturare l’attenzione ed intrattenere.

Jacopo Bianchi, redattore Teletutto

«L’arte sorretta dalla parola, i perché della bellezza perduta»

Di Andrea Barretta

(Edistorie, 2025, 216 pp., 19 euro)

«L’arte sorretta dalla parola, i perché della bellezza perduta» è l’ultimo saggio di Andrea Barretta, noto critico d’arte, profondo esteta e conoscitore dell’arte. Il libro di Barretta, edito da Edistorie, è un faro sulla nostra contemporaneità, un viaggio esplorativo, istruttivo, a tratti didattico nelle contraddizioni, mistificazioni e brutture dell’arte contemporanea. Barretta ci conduce per mano attraverso dotte citazioni, esempi pratici, nell’interrogarci su cosa sia oggi l’arte contemporanea.

Secondo l’autore oggi gli artisti sono succubi del mercato tanto da divenirne parte essi stessi proponendo idee anziché opere d’arte. Si copia dal passato o si punta a farsi notare con provocazioni trash, spesso di cattivo gusto. A sostenere queste brutture c’è oggi la parola, ovvero il pensiero e le opinioni di certi critici d’arte o le motivazioni addotte dagli artisti stessi in chiave esegetica delle loro presunte opere, altrimenti faticheremmo a capirne il senso. Tuttavia il ragionamento di Barretta è una difesa dell’arte vera, quella che sfugge a logiche di mercato e marketing, che è ancora poesia ai nostri occhi e fonte di ispirazione.

Paolo Venturini, redattore Sport

«Noi marziani»

Di Philip K. Dick

(Mondadori, 2024, pp. 320, 14 euro)

Leggere o rileggere nel 2025 Noi marziani di Philip K. Dick , un testo uscito nel 1964 col titolo originale «Martian time-slip» (e tradotto in italiano nel 1973 da Carlo Pagetti per la casa editrice Nord), più che straniante può risultare sorprendentemente familiare.

Il pianeta rosso che, racconta Dick, nel 1994 è stato colonizzato dai terrestri è descritto come un deserto in cui l’acqua è tanto preziosa quanto scarsa. E gli insegnanti meccanici nella scuola non appaiono troppo lontani se si pensa all’evoluzione dell’Intelligenza artificiale in corso. Ma non è certo la prima volta che un libro di fantascienza precorre i tempi. Quello che soprattutto colpisce in «Noi marziani« è l’attualità della società descritta da Dick, che il trasferimento su Marte mostra come in controluce anche nei suoi aspetti più nascosti e problematici.

C’è l’uomo di potere Arnie Kott, capo del Sindacato Idraulici; ci sono i bleekmen colonizzati sfruttati; e ci sono molti altri personaggi, a partire dal tecnico Jack Bohlen deuteragonista di Kott, che cercano la loro dimensione in un altrove dalla Terra spesso deludente, doloroso. Ma soprattutto c’è il fulcro della storia, il ragazzino autistico Manfred Steiner che Kott vorrebbe sfruttare perché ha scoperto che la sua mente scivola in avanti nel tempo (time-slip, appunto), incaricando Bohlen di costruire una macchina in grado di mettersi in comunicazione con lui.

Tutto avviene intorno a Manfred, la cui visione del futuro è una visione estrema di fine, morte e decomposizione, che tende a contagiare chiunque abbia a che fare con lui (primo tra tutti Bohlen che in passato ha conosciuto la fragilità psichica), superando i confini mentali anzi dimostrando che i confini mentali non esistono.

«Noi marziani«, che è un testo ricchissimo, contiene dunque anche una riflessione perturbante sulla (neuro)diversità. Che siamo tutti diversi non è una novità, lo spunto che qui è ancora freschissimo è l’idea (freudiana) che sia “tutta una questione di intensità”. E, ancora, che un’empatia sia possibile nel momento in cui si riconosce che tutti, da Manfred ai bleekmen, siamo imprigionati in qualcosa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.